Ureaseinhibitor

Ureaseinhibitoren (UI) werden zum Unterbinden der Harnstoffhydrolyse und somit zur Minderung von Ammoniakemissionen im Stall eingesetzt.

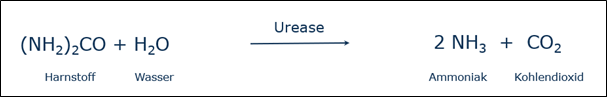

Harnstoff wird vom Rind und Schwein als Stoffwechselprodukt mit dem Harn ausgeschieden und durch das Enzym Urease, das insbesondere im Kot und damit auf den Stallböden vorkommt, in Ammoniak und Kohlenstoffdioxid gespalten (Abb. 1). Die Harnstoffhydrolyse beginnt etwa 20 Minuten, spätestens aber 1 Stunde nachdem der Harnstoff ausgeschieden wurde und mit der Urease in Kontakt kommt. Die Umsetzung ist meist nach wenigen Stunden abgeschlossen (Monteny und Erisman 1998).

1 Technische Beschreibung

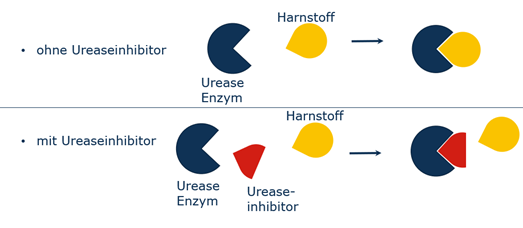

Durch den Einsatz eines Ureaseinhibitors wird das Enzym Urease gehemmt. Der Ureaseinhibitor verbindet sich anstelle von Harnstoff mit dem Enzym Urease und blockiert dieses (Abb. 2). Der Prozess der Harnstoffhydrolyse wird somit unterbunden, wodurch die Umsetzung des Harnstoffs und somit die Entstehung von Ammoniak reduziert oder verhindert werden kann (Reinhardt-Hanisch 2008).

2 Bauliche Ausführung

Der Ureaseinhibitor wird täglich in flüssiger Form auf die Lauf- und Kotflächen appliziert. Dies kann über manuelle oder (halb-)automatische Sprühsysteme, z. B. Rückenspritze oder Vorrichtungen an einem Reinigungsgerät (z. B. Entmistungsroboter), erfolgen. Automatische Applikationstechniken werden derzeit in der Praxis erprobt. Hierbei handelt es sich um bodennahe Sprühvorrichtungen an einem Reinigungsroboter oder einem Entmistungsschieber oder einem Schienensystem im Deckenbereich des Stalls mit integriertem Sprühsystem in Form von vertikal angeordneten Schläuchen.

3 Erzielter Umweltnutzen

Sowohl in Rinderställen als auch in Schweineställen konnte durch die Anwendung eines Ureaseinhibitors die Ammoniakemissionen reduziert werden (Leinker 2007, Hagenkamp-Korth 2015 a,b, Bobrowski et al. 2021, Schulte et al. 2022, 2024). Beim Einsatz des Ureaseinhibitors auf planbefestigten Auslaufflächen der Schweinehaltung konnte eine Minderung der Geruchsemissionen nachgewiesen werden (Hagenkamp-Korth 2024).

4 Umweltleistung und Betriebsdaten

Die Wirksamkeit des Ureaseinhibitors zeigt bei einer geringen Oberflächenverschmutzung das höchste Wirkpotenzial (Leinker 2007). Untersuchungen unterschiedlicher Inhibitoren zeigten unter Laborbedingungen (Substrattemperaturen von 18, 20 und 25 °C) ein mittleres Reduktionspotenzial von 48 % (Hagenkamp-Korth et al. 2015b). In Rinderställen konnten Emissionsminderungen zwischen 40 % (Sommer; Betrieb A) bis zu 68 % (Winter; Betrieb B) beobachtet werden (Bobrowski et al. 2021). Auch ohne Einsatz des Hemmstoffes in der Winterzeit ist eine auf das Jahr hochgerechnete Emissionsminderung von 40 bis 42 % möglich.

In den Rinderställen wird pro Vorgang ein Gemisch aus 2,5 mg Ureaseinhibitor und 50 ml Wasser als ausreichend angesehen, um einen Quadratmeter Stallfläche zu benetzen und somit die Ureaseaktivität auf glatten Oberflächen zu mindern. Die Inhibitorlösung wird einmal täglich appliziert. In Schweineställen ist im Vergleich zu Rinderställen eine höhere Aufwandmenge erforderlich (Leinker 2007, Hagenkamp-Korth et al. 2015a). Schulte et al. (2022) brachten täglich 50 mg Ureaseinhibitor pro Quadratmeter bei einer Aufwandmenge von 150 ml Applikationslösung pro Quadratmeter in den Buchten für Mastschweine (Zwangsgelüftete Ställe, vollperforierte Buchten) aus. Die Applikation erfolgte oberflur mit einer Rückenspritze und erbrachte eine Ammoniakemissionsminderung von rund 22 %.

In planbefestigten Ausläufen wurde eine Ammoniakemissionsminderung von 32 % ermittelt (automatisierte Sprüheinrichtung (Prototyp); Applikation von 50 mg/m² bei 100 ml/m² Aufwandmenge). Zudem wurde eine deutliche Minderung der Geruchsemissionen festgestellt. In perforierten Ausläufen mit Unterflurschieber betrug die Emissionsminderung 28 % (automatisierte Applikation von 50 mg/m² bei 50 ml/m² Aufwandmenge; Hagenkamp-Korth et al. 2023).

5 Medienübergreifende Auswirkungen

Es sind keine medienübergreifenden Auswirkungen bekannt.

6 Auswirkungen auf das Tierwohl

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer Unbedenklichkeit der Anwendung des Ureaseinhibitors in der Milchviehhaltung für Mensch, Tier und Umwelt auszugehen (Ehmke et al. 2024). Für die Schweinehaltung ist die Risikobewertung noch nicht abgeschlossen (Stand 10/2024).

7 Für die Anwendbarkeit relevante technische Aspekte

Der Einsatz eines Ureaseinhibitors ist ein wirksames, bislang (Stand 10/2024) jedoch nur in der Rinderhaltung praxisreifes Verfahren zur Minderung von Ammoniakemissionen. Die Anwendung eines Ureaseinhibitors ist nur in Flüssigmistverfahren wirksam. Die Applikation erfolgt täglich.

Der Ureaseinhibitor ist auf dem Markt verfügbar und unter dem Namen Atmowell® mit einer definierten und deklarierten Wirkstoffzusammensetzung erhältlich. Es ist kein Zulassungsverfahren in Deutschland oder der EU für die Anwendung notwendig. Um Risiken auszuschließen, ist eine toxikologisch umfassende Risikobewertung hinsichtlich Umwelt, Tiergesundheit, Arbeitsschutz, Lebensmittelsicherheit erforderlich. Diese ist für Rinder abgeschlossen und kann beim Hersteller angefragt werden. Für die Schweinehaltung ist sie geplant.

Im Mastschweinebereich ist die tägliche Applikation mit der Rückenspritze nicht praktikabel. Daher wurden in geschlossenen Ställen mit vollperforierten Böden neben der Rückenspritze weitere halbautomatischen Applikationssysteme untersucht (Schulte et al. 2024). Die halbautomatische Oberflurapplikation reduzierte die Emissionen um 16,6 %, das System der halbautomatischen Unterflurapplikation führte jedoch zu keiner signifikanten Reduzierung. Im Rinderstall ist die Applikation über den Spaltenroboter oder die stationäre Schieberanlage möglich.

Im freigelüfteten Mastschweinestall mit Auslauf ist die automatische Applikation praktikabler, wenn die Funktionsbereiche klar abgegrenzt und von den Tieren angenommen werden, sodass diese Bereiche von der automatischen Applikationseinheit gezielt angesteuert werden können (Hagenkamp-Korth et al. 2023).

8 Triebkraft für die Anwendung

Zur Minderung von Emissionen könnte im Rahmen von Genehmigungsverfahren der Einsatz dieser Technik von Bedeutung sein.

9 Literatur

Bobrowski, A. B.; Willink, D.; Janke, D.; Amon, T.; Hagenkamp-Korth, F.; Hasler, M.; Hartung, E. (2021): Reduction of ammonia emissions by applying a urease inhibitor in naturally ventilated dairy barns. Biosystems Engineering 204, pp. 104–114, https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.01.011

Ehmke, A.; Wegener, J.K.; Melfsen, A.; Hartung, E. (2024): Development of Method for the Measurement of Dermal Exposure on a Lifelike Cow Dummy to Assess the Risk of Using a Urease Inhibitor (Atmowell®) to Reduce NH3 Emissions in Cattle Farming. Environments 11(3), 47, https://doi.org/10.3390/environments11030047

Hagenkamp-Korth, F. (2024): mündliche Mitteilung.

Hagenkamp-Korth, F. et al. (2023): Ammoniak- und Treibhausgasemissionen der Nutztierhaltung und Minderung – Schweinehaltung. https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tagungen_2023/Emissionen_Nutztierhaltung/Vortraege/Hagenkamp-Korth.pdf

Hagenkamp-Korth, F.; Haeussermann, A.; Hartung, E. (2015a): Effect of urease inhibitor application on urease activity in three different cubicle housing systems under practical conditions. Agriculture, Ecosystems and Environment 202, pp. 168–177, https://www.doi.org/10.1016/j.agee.2015.01.010

Hagenkamp-Korth, F.; Haeussermann, A.; Hartung, E.; Reinhardt-Hanisch, A. (2015b): Reduction of ammonia emissions from dairy manure using novel urease inhibitor formulations under laboratory conditions. Biosystems Engineering 130, pp. 43–51, https://www.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2014.12.002

Leinker, M. (2007): Entwicklung einer Prinziplösung zur Senkung von Ammoniakemissionen aus Nutztierställen mit Hilfe von Ureaseinhibitoren. Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle an der Saale

Monteny, G. J.; Erisman, J. W. (1998): Ammonia emission from dairy cow buildings: a review of measurement techniques, influencing factors and possibilities for reduction. Netherlands Journal of Agricultural Science 46(3), pp. 225–247, https://doi.org/10.18174/njas.v46i3.481

Reinhardt-Hanisch, A. (2008): Grundlagenuntersuchungen zur Wirkung neuartiger Ureaseinhibitoren in der Nutztierhaltung. Dissertation, Universität Hohenheim und Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Hohenheim/Kiel

Schulte, H.; Ammon, C.; Hagenkamp-Korth, F.; Hartung, E. (2022): Investigating the time-dependent dose–response relationship of ammonia emissions reduction through the application of a urease inhibitor in pig fattening houses. Biosystems Engineering 222, pp. 45–61, https://www.doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2022.07.008

Schulte, H., Ammon, C., Hagenkamp-Korth, F., Hartung, E. (2024): Reduction of ammonia emissions in fattening pig houses through the application of a urease inhibitor using different application techniques. Biosystems Engineering 247, pp. 42–62, https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2024.08.011