Planbefestigter Rillenboden mit Profil

Planbefestigter Rillenboden mit Profil zur Reduzierung des Potentials für Emissionen von Ammoniak und Geruch im Stall.

1 Bauliche Ausführung

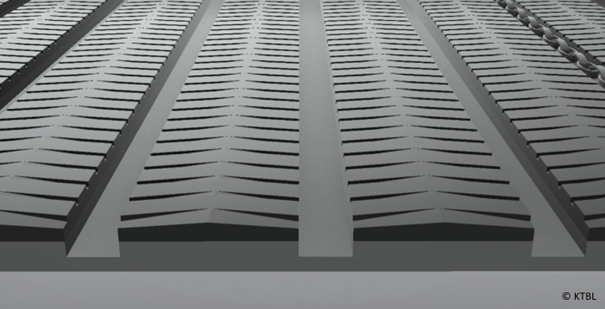

Der planbefestigter Stallboden besteht aus einer profilierten Oberfläche, die mit Rillen versehen ist (Abbildung 1). Flüssigkeiten werden durch ein beidseitiges Gefälle des Oberflächenprofils von 3 bis 4 % zu den Rillen hin zügig abgeleitet (Abbildung 2). Entweder ist der Boden mit Gummimatten oder Gummieinlagen im Oberflächenprofil ausgestattet. Die Gummimatten sind auf der Unterseite mit Noppen versehen, wodurch sich das Material bei Belastung verformt und somit gut begehbar ist.

2 Funktionsprinzip

Durch die profilierte und gerillte Oberfläche ist ein zügiger Abfluss von Flüssigkeiten möglich. So wird eine kurzzeitige Trennung von Kot und Harn erreicht, wodurch besonders Ammoniakemissionen gemindert werden können. Der auf der Bodenoberfläche verbleibende Kot wird mit einem stationären Schieber, der auch die Rillen räumt, regelmäßig abgeschoben.

3 Erzielte positive Umwelteffekte

Durch die Minderung der Ammoniakemissionen geht ebenso eine Reduktion der Geruchsemission einher. Andere Umwelteinwirkungen sind aktuell nicht bekannt.

4 Umweltleistung und Betriebsdaten

Dieser Boden wurde im Verbundvorhanden Emissionsminderung Nutztierhaltung (EmiMin) untersucht und zeigte hinsichtlich der Minderungswirkung uneinheitliche Ergebnisse. Die ursprünglich aufgrund von Literaturangaben zu erwartende Minderungsleistung konnte nicht nachgewiesen werden. Die untersuchten planbefestigten Rillenböden zeigten keine gesicherte Minderungswirkung.

Niederländischen Case-Control-Messungen zufolge werden durch den Boden die Ammoniakemissionen um 31 - 35 % (Emissionsfaktor: 8,5 - 9,0 kg NH3 pro Tierplatz und Jahr) reduziert. Als Referenz wurde ein Vollspaltenboden (Rav code: A 1.100) herangezogen (Winkel et al. 2020). Die Übertragbarkeit dieser Minderungsleistung auf Praxisbedingungen in Deutschland ist jedoch nicht verifiziert.

Der Boden ist regelmäßig (mindestens alle zwei Stunden) mit einem stationären, dem Boden angepassten Schieber zu reinigen. Der Schieber muss eine an die Rillenform angepasste Schieberlippe aufweisen. Um das Antrocknen des Kots zu verhindern, wird eine Befeuchtung der Lauffläche vorausgesetzt.

Durch eine regelmäßige Reinigung erhöht sich der Energiebedarf. Zudem ist durch die zusätzliche Befeuchtung der Lauffläche mit einem erhöhten Einsatz von Prozesswasser zu rechnen.

5 Medienübergreifende Auswirkungen

Es liegen keine medienübergreifenden Auswirkungen vor.

6 Auswirkungen auf das Tierwohl

Durch die profilierte und gummierte Oberfläche zeigen die Tiere eine erhöhte Trittsicherheit (Herstellerangabe 2020). Neben dem natürlichen Bewegungsverhalten (LAVES 2007) wird durch trockene Laufgänge die Euter- und Klauengesundheit (Somers et al. 2005, Magnusson et al. 2008) positiv beeinflusst.

Für einen tiergerechten Einsatz von Reinigungsgeräten sind bestimmte Managementmaßnahmen zu berücksichtigen. Eine Entmistung während der Hauptfressphase sollte vermieden werden (Buck et al. 2012, KTBL 2016a).

Aufgrund der Minderung von Ammoniakemissionen im Stall verbessert sich die Luftqualität (EFSA 2009), wodurch der Gesundheitsstatus der Tiere begünstigt wird.

7 Für Anwendbarkeit relevante technische Aspekte

Der Stallboden ist für Neubauten als auch für Umbauten geeignet. Umbauten sind jedoch mit einem höheren technischen Aufwand verbunden, da der bestehende Boden vorher bearbeitet werden muss.

Prinzipiell kann dieser emissionsarme Boden in allen Produktionsrichtungen eingesetzt werden. Der Einsatz erfolgt bisher nur bei Milchkühen. Die emissionsmindernde Wirkung wird nur in einstreulosen oder einstreuarmen Haltungsverfahren ohne Langstroh erreicht.

Die für die Emissionsminderung notwendigen Reinigungstechniken können nicht uneingeschränkt eingesetzt werden. Milchkühe und Mutterkühe kommen ohne große Probleme mit den Reinigungsgeräten zurecht. Junge Tiere können womöglich von der Reinigungstechnik verletzt werden. Insbesondere in der Bullenmast können größere Bullen die mobile Technik behindern oder sogar beschädigen. Stationäre Entmistungsanlagen funktionieren dort hingegen problemlos.

8 Wirtschaftliche Auswirkungen

| Investition und Kosten | Tierplätze (TP) | |

|---|---|---|

| 100 | 600 | |

| €/TP | ||

| Investition | ||

| Gebäude und bauliche Ausrüstung | 550 | 375 |

| Technik und technische Anlage | 95,00 | 63,00 |

| Summe Investition | 645,00 | 438,00 |

| Kosten | €/(TP • a) | |

| Fixe Kosten | ||

| Gebäude und bauliche Ausrüstung | 80,90 | 55,20 |

| Abschreibung | 55,00 | 37,50 |

| Zinskosten | 8,30 | 5,60 |

| Gebäudeunterhaltung | 16,50 | 11,30 |

| Versicherung | 1,10 | 0,80 |

| Technik und technische Anlage | 10,00 | 6,70 |

| Abschreibung | 7,60 | 5,10 |

| Zinskosten | 1,70 | 1,10 |

| Unterbringung | 0,70 | 0,50 |

| Summe Fixe Kosten | 90,90 | 61,90 |

| Variable Kosten | ||

| Technik und technische Anlage | 74,70 | 49,80 |

| Reparaturen | 59,60 | 39,70 |

| Elektrische Energie | 15,10 | 10,10 |

| Summe variable Kosten | 74,70 | 49,80 |

| Gesamtkosten | 165,60 | 111,70 |

Die Gummiauflage wird auf den vorhandenen planbefestigten Boden aufgelegt und fixiert. Dazu ist bei Bestandbauten eine gründliche Reinigung des Bodens notwendig. Die Gummiauflage kostet 75 - 110 €/m². Bei 5 m² Fläche je Tierplatz ist mit Investitionen von 550 €/Tierplatz bei 100 Tierplätzen und von 375 €/Tierplatz bei 600 Tierplätzen zu rechnen (Tabelle 1).

Die jährlichen Gebäudekosten (Abschreibung, Zinskosten, Reparatur, Versicherung) betragen 80,90 € je Tierplatz und Jahr bei 100 Tierplätzen, bei 600 Tierplätzen 55,20 € je Tierplatz und Jahr (Quelle: eigene Erhebungen).

Der Einbau einer stationären Entmistungsanlage für die Reinigung der Laufgänge kostet bezogen auf Tierplatz und Jahr zwischen 95 € bei 100 Tierplätzen und 63 € bei 600 Tierplätzen. Die fixen Kosten (Abschreibung, Zinskosten, Unterbringung) liegen je nach Bestandsgröße zwischen 10,00 € bei 100 Tierplätzen und 6,67 € bei 600 Tierplätzen (KTBL 2016b). Der Einbau einer stationären Entmistungsanlage für die Reinigung der Laufgänge kostet bezogen auf Tierplatz und Jahr zwischen 95 € bei 100 Tierplätzen und 63 € bei 600 Tierplätzen. Die fixen Kosten (Abschreibung, Zinskosten, Unterbringung) liegen je nach Bestandsgröße zwischen 10,00 € bei 100 Tierplätzen und 6,70 € bei 600 Tierplätzen (KTBL 2016b).

Durch den Betrieb der Schieberanlage entstehen laufende Kosten für Betriebsstoffe (Strom) und Reparaturen in Abhängigkeit von den Einsatzzeiten. Bei 12 Reinigungsvorgänge pro Tag kann mit einer Laufzeit der Schieberanlage von 12 Stunden gerechnet werden. In einem Milchviehstall mit 100 Tierplätzen mit zwei Schieberanlagen werden bei einem Strombedarf von 1,5 kW/h pro Schieberanlage für den Antrieb etwa 66 kWh je Tierplatz und Jahr benötigt. Im Vergleich dazu liegt der Wert beim zweimaligen Betrieb pro Tag bei etwa 11 kWh je Tierplatz und Jahr. Bei 600 Kuhplätzen laufen vier Schieberanlagen mit etwa 44 kWh je Tierplatz und Jahr bei 12 Reinigungsvorgängen am Tag. Wird nur zweimal täglich gereinigt, sinkt der Strombedarf auf 7 kWh je Tierplatz und Jahr.

Die variablen Kosten für die stationäre Entmistungsanlage betragen bei 100 Tierplätzen ca. 74,70 € je Tierplatz und Jahr und bei 600 Tierplätzen 49,80 €. Wird die Anlage nur zweimal pro Tag betrieben reduzieren sich die variablen Kosten auf 12,40 € je Tierplatz und Jahr bei 100 Tierplätzen bzw. 8,30 € bei 600 Tierplätzen. Die Differenz beträgt 62,30 € und 41,50 € je Tierplatz und Jahr.

9 Triebkraft der Anwendung

Durch die Minderung der Ammoniakemissionen können Betriebe im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Stallneubauten oder -erweiterungen Anforderungen des Immissionsschutzes in Bezug auf den Schutz empfindlicher Pflanzen und Biotope vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ammoniak bzw. Stickstoffdeposition einhalten, sodass geringere Abstände zu den entsprechenden Schutzgütern möglich sind.

Zudem ist aufgrund der erhöhten Trittsicherheit und dem positiven Einfluss auf Euter- und Klauengesundheit mit einer Verbesserung der Tiergesundheit zu rechnen.

10 Musteranlagen

Im Projekt „Europäische Innovationspartnerschaft Bauen in der Rinderhaltung“ (EIP RInd) wird diese Technik in Praxisställen getestet.

Literatur

Buck, M.; Wechsler, B.; Gygax, L.; Steiner, B.; Steiner, A.; Friedli, K. (2012): Wie reagieren Kühe auf Entmistungsschieber?. ART-Bericht 750, Ettenhausen

EFSA [Hrsg.] (2009): Scientific report on the effects of farming systems on dairy cow welfare and disease – Report of the Panel on Animal Health and Welfare. EFSA Journal 1143, European Food Safety Authority (EFSA), pp. 1–38, https://www.doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1143r

IenW [Hrsg.] (2021c): Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) – bwl-2013-07-v4. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Den Haag, https://www.infomil.nl/publish/pages/130041/bwl-2013-07-v4.pdf (13.10.2021)

KTBL [Hrsg.] (2016a): Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 2016 – Vorträge anlässlich der 48. internationalen Arbeitstagung Angewandte Ethologie bei Nutztieren der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V. (DVG) Fachgruppe Ethologie und Tierhaltung vom 17. bis 19. November 2016 in Freiburg/Breisgau. KTBL-Schrift 511, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt

KTBL [Hrsg.] (2016b): Makost - Maschinenkosten und Reparaturkosten. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V., https://www.ktbl.de/home/webanwendungen/makost (16.03.2021)

KTBL (2020): Investitionsbedarf emissionsmindernder Maßnahmen. Interne Berechnungen, unveröffentlicht, Darmstadt, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL)

LAVES [Hrsg.] (2007): Tierschutzleitlinie für die Milchkuhhaltung. 1. Auflage, Niedersächsisches Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, Tierschutzdienst, Arbeitsgruppe Rinderhaltung (LAVES), Oldenburg

Magnusson, M.; Herlin, A.H.; Ventorp, M. (2008): Short Communication: Effect of Alley Floor Cleanliness on Free-stall and Udder Hygiene. In: Journal of Dairy Science, 91, 10, S. 3927 – 3930, https://www.doi.org/10.3168/jds.2007-0652

Somers, J.; Frankena, K.; Noordhuizen‐Stassen, E.N.; Metz, J.H.M. (2005): Risk factors for interdigital dermatitis and heel erosion in dairy cows kept in cubicle houses in The Netherlands. In: Preventive Veterinary Medicine, 71, S. 23 – 34, https://www.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2005.05.001

Winkel, A.; Bokma, S.; Hol, J.; Blanken, K. (2020): Ammonia emission of the MeadowFloor CL for dairy barns – A case-control study in the Environmental Research Barn of Dairy Campus. Report 1275, Wageningen, https://www.doi.org/10.18174/531749