Unterflurschieber mit Kot-Harn-Trennung

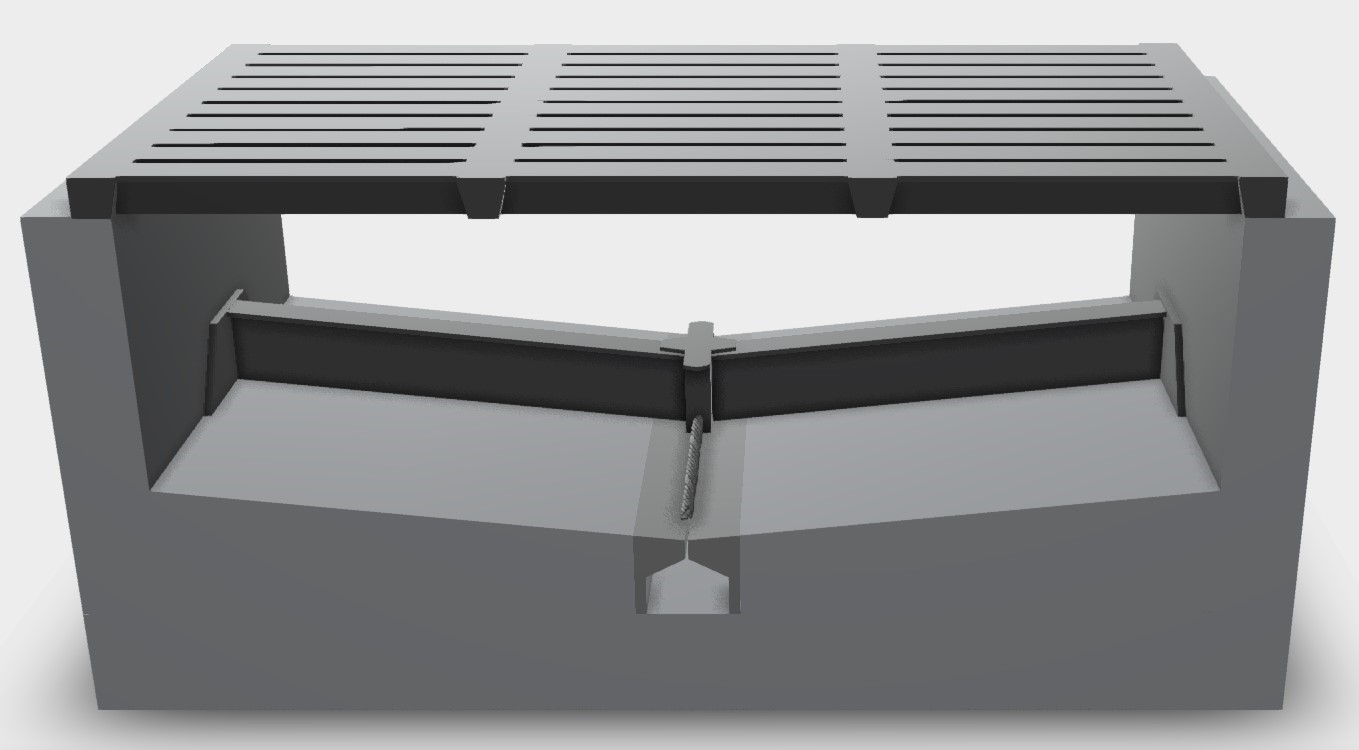

Im ausgeschiedenen Harn der Schweine führt die Hydrolyse von Harnstoff unter Beteiligung des Enzyms Urease, das im Kot enthalten ist, zur Bildung von Ammoniak. Die Harnstoffhydrolyse beginnt etwa eine halbe Stunde nachdem der Harn abgesetzt wurde und ist nach wenigen Stunden abgeschlossen. Der frisch abgesetzte Harn sollte deshalb schnellstmöglich vom Kot getrennt werden. Bei der Kot-Harn-Trennung mit einem Unterflurschieber ist der Mistkanal unter dem perforierten Boden bzw. Kotbereich V-förmig ausgebildet (Abbildung 1).

Synonyme: -

Abkürzung: -

Englische Übersetzung: V-shaped scraper under the slats; under-slat V-shaped scraper; faeces urine separation in combination with underfloor scraper

Funktionsprinzip

Durch das Gefälle und die im Güllekanal integrierte Harnrinne fließt der Harn schnell ab und wird von Kot und ggf. Einstreu getrennt. Der Unterflurschieber schiebt den Kot mehrmals täglich zu einem Abwurfschacht hin ab, reinigt die Fläche des Kanals und hält die Harnrinne frei. Durch die zügige Trennung von Kot und Harn wird die im Kot der Tiere enthaltene Urease nicht im vollen Umfang bei der Harnstoffhydrolyse wirksam, sodass weniger Ammoniak gebildet und freigesetzt wird (Santonja et al. 2017).

Bauliche Ausführung

Folgende Punkte sind Baulich zu berücksichtigen:

- Quergefälle der Kanalsohle zur Harnrinne 5-10 % (Landrain et al. 2009; Heidinger und Zentner 2017)

- Längsgefälle der Kanalsohle bzw. Harnrinne etwa 1 % (Santonja et al. 2017; Lousssouarn et al. 2014)

- Durchmesser der Harnrinne von 15 cm, wenn als Rohr ausgeführt (Guimont et al. 2007), andere Formen der Harnrinne möglich (vgl. Abbildung 1)

- Harnrinne bis auf einen Schlitz von 0,5 cm Breite abgedeckt (Landrain et al. 2009)

- Schieber ist dem Querschnitt der Kanalsohle angepasst (Landrain et al. 2009; Santonja et al. 2017) und hat einen Aufsatz zur Räumung der Harnrinne (Herstellerangabe 2021)

- Abwurfschacht ist abgedeckt (Herstellerangabe 2017)

Bei entsprechender Buchtengestaltung bzw. Größe des Kotbereichs können auch mehrere Güllekanäle mit Unterflurschieber ausgestattet werden, beispielsweise jeweils ein Kanal am vorderen und hinteren Ende der Bucht (Guimont et al. 2007).

Die Schieberfunktion muss automatisch gesteuert werden. Zur Dokumentation muss der Schieberbetrieb automatisch erfasst und aufgezeichnet werden.

Managementempfehlungen

Der Harn wird nur bei entsprechender baulicher Ausführung vom Kot getrennt. Mit zunehmenden Kot- und Harnmengen steigt mit der Lebendmasse der Schweine die Entmistungshäufigkeit von mehrmals täglich auf bis zu 12 Entmistungsvorgänge je Tag an.

Der Schieber muss vollautomatisch gesteuert werden, damit die Reinigung auch ohne Tierbetreuer erfolgen kann. Zur Dokumentation muss der Schieberbetrieb automatisch erfasst und aufgezeichnet werden.

Weitere Informationen

|

|

| |||

|

|

|

Einsatz

Die Maßnahme kann in der Schweinemast, allen Haltungsabschnitten der Sauenhaltung sowie in der Ferkelaufzucht eingesetzt werden (Santonja et al. 2017). Der Einsatz kann sowohl in voll- als auch in teilperforierten Buchten in zwangsgelüfteten Ställen (Santonja et al. 2017; Lousssouarn et al. 2014) oder im perforierten Kotbereich des Auslaufs von Tierwohlställen (Heidinger und Zentner 2017) erfolgen. Die Nachrüstung in bestehenden Ställen ist möglich.

Das Prinzip funktioniert auch, wenn geringe Mengen Stroh oder Heu in den Kanal gelangen.

Literaturverzeichnis

Bachmann, Klaus; Köppler, Jürgen; Vergara; Frosch, W.; Zucker, B.-A. (2007): Stallklima – Tiergesundheit. Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) (Heft, 7/2007). Online verfügbar unter https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-ds-1210774260109-65764, zuletzt geprüft am 02.03.21.

Guimont, H.; Dufour, V.; Pelletier, F.; Coulibaly, A.; Giguère, C.; Godbout, S. et al. (2007): Évaluation technique et économique d’un système d’isolement des fèces avec grattes en « V » dans un engraissement commercial (Rapport final). Online verfügbar unter https://www.agrireseau.net/porc/documents/%C3%89valuation%20technique%20et%20%C3%A9conomique%20final.pdf, zuletzt geprüft am 16.03.21.

Hansen, Michael J.; Kamp, Jesper N.; Adamsen, Anders Peter S.; Feilberg, Anders (2020): Low-emission slurry pits for pig houses with straw application. In: Biosystems Engineering 197, S. 56–63. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.06.003.

Heidinger, Birgit; Zentner, Eduard (2017): Konzeptvorstellung eines emissionsarmen Tierwohlstalles für die konventionelle Schweinemast. In: Tierhaltungsnews aus Forschung und Tierhaltungsnews Praxis. Bautagung Raumberg-Gumpenstein 2017, 16. - 17. Mai 2017. Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (HBLFA). Irdning-Donnersbachtal, S. 73–80.

Landrain, Brigitte; Ramonet, Yannick; Quillien, Jean-Pierre; Robin, Paul (2009): Incidence de la mise en place d’un système de raclage en préfosse dans une porcherie d’engraissement sur caillebotis intégral sur les performances zootechniques et les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. In: Journées Recherche Porcine (41), S. 259–264. Online verfügbar unter http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2009/enviro/env01.pdf, zuletzt geprüft am 04.08.20.

Lousssouarn, Aurore; Lagadec, Sòlene; Robin, Paul; Hassouna, Mélynda (2014): Raclage en « V » : bilan environnemental et zootechnique lors de sept années de fonctionnement à Guernévez. In: Journées Recherche Porcine (46), S. 199–204. Online verfügbar unter http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2014/environnement/3E3.pdf, zuletzt geprüft am 03.08.20.

Santonja, Germán Giner; Geiorgitzikis, Konstantinos; Scalet, Bianca Maria; Montobbio, Paolo; Roudier, Serge; Sancho, Luis Delgado (2017): Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control). EUR 28674 EN. Luxembourg: European Union.