Erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennungen: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |

|||

| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 24: | Zeile 24: | ||

Zudem kann die Reinigungsfrequenz des Laufgangs erhöht werden, da der Schieberbetrieb die Tiere beim Fressen nicht stört, wodurch die Verschmutzung der Laufgangfläche stark reduziert werden kann (Zähner und Schrade 2020). | Zudem kann die Reinigungsfrequenz des Laufgangs erhöht werden, da der Schieberbetrieb die Tiere beim Fressen nicht stört, wodurch die Verschmutzung der Laufgangfläche stark reduziert werden kann (Zähner und Schrade 2020). | ||

== 2 Erzielter Umweltnutzen == | |||

Erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennung können in Kombination mit einer hohen Reinigungsfrequenz des Laufbereiches zu einer Minderung der Ammoniakemissionen im Stall beitragen. Durch die Minderung der Ammoniakemissionen ist ebenso von einer reduzierten Geruchsemission auszugehen. Andere Umweltwirkung sind derzeit nicht bekannt. | Erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennung können in Kombination mit einer hohen Reinigungsfrequenz des Laufbereiches zu einer Minderung der Ammoniakemissionen im Stall beitragen. Durch die Minderung der Ammoniakemissionen ist ebenso von einer reduzierten Geruchsemission auszugehen. Andere Umweltwirkung sind derzeit nicht bekannt. | ||

== 3 Umweltleistung und Betriebsdaten == | |||

Messungen aus der Schweiz haben gezeigt, dass abhängig von der Jahreszeit eine Minderung der Ammoniakemissionen (NH<sub>3</sub>) durch erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennungen bei zwölfmaliger Reinigung pro Tag erreicht werden können. Emissionsberechnung ergaben eine Minderung von 8 % im Sommer, 19 % im Herbst und 16 % im Winter im Vergleich zum Referenzabteil (Case-Control-Messung; ohne erhöhten Fressstand) (Zähner et al. 2019). | Messungen aus der Schweiz haben gezeigt, dass abhängig von der Jahreszeit eine Minderung der Ammoniakemissionen (NH<sub>3</sub>) durch erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennungen bei zwölfmaliger Reinigung pro Tag erreicht werden können. Emissionsberechnung ergaben eine Minderung von 8 % im Sommer, 19 % im Herbst und 16 % im Winter im Vergleich zum Referenzabteil (Case-Control-Messung; ohne erhöhten Fressstand) (Zähner et al. 2019). | ||

Erhöhte Fressstände ermöglichen ein hohes Reinigungsintervall im Laufgang. Hierdurch können Verschmutzungen auf der Laufgangfläche stark reduziert werden. Die Fläche des Laufgangs kann auch während der Hauptfresszeiten gereinigt werden, ohne die Tiere zu stören und das Fressen zu unterbrechen. Die Entmistung des Laufgangs erfolgt tagsüber mind. alle 2 Stunden. Zur Vermeidung von Schmierschichten trägt eine Laufflächenbefeuchtung mit Wasser direkt vor dem Entmisten bei (Zähner und Schrade 2020). | Erhöhte Fressstände ermöglichen ein hohes Reinigungsintervall im Laufgang. Hierdurch können Verschmutzungen auf der Laufgangfläche stark reduziert werden. Die Fläche des Laufgangs kann auch während der Hauptfresszeiten gereinigt werden, ohne die Tiere zu stören und das Fressen zu unterbrechen. Die Entmistung des Laufgangs erfolgt tagsüber mind. alle 2 Stunden. Zur Vermeidung von Schmierschichten trägt eine Laufflächenbefeuchtung mit Wasser direkt vor dem Entmisten bei (Zähner und Schrade 2020). | ||

== 4 Medienübergreifende Auswirkungen == | |||

Es liegen keine medienübergreifenden Effekte vor. | Es liegen keine medienübergreifenden Effekte vor. | ||

== 5 Auswirkungen auf das Tierwohl == | |||

Durch erhöhte Fressstände werden die Tiere während der Futteraufnahme nicht von Reinigungsgeräten gestört oder unterbrochen (Zähner und Schrade 2020), wodurch auch eine erhöhte Fressdauer beobachtet werden kann (DeVries und Keyserlingk 2006). | Durch erhöhte Fressstände werden die Tiere während der Futteraufnahme nicht von Reinigungsgeräten gestört oder unterbrochen (Zähner und Schrade 2020), wodurch auch eine erhöhte Fressdauer beobachtet werden kann (DeVries und Keyserlingk 2006). | ||

| Zeile 42: | Zeile 42: | ||

In Kombination mit einer häufigen Reinigung der Lauffläche fördern trockene und saubere Standflächen die Klauengesundheit (Zähner und Schrade 2020). | In Kombination mit einer häufigen Reinigung der Lauffläche fördern trockene und saubere Standflächen die Klauengesundheit (Zähner und Schrade 2020). | ||

== 6 Für die Anwendbarkeit relevante technische Aspekte == | |||

Erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennungen können direkt im Neubau eingeplant oder unter Berücksichtigung der Fressgangbreite nachgerüstet werden (KTBL 2017). | Erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennungen können direkt im Neubau eingeplant oder unter Berücksichtigung der Fressgangbreite nachgerüstet werden (KTBL 2017). | ||

Sie können prinzipiell für jede Produktionsrichtung in der Rinderhaltung, teilweise mit Einschränkungen, eingesetzt werden (Tab. 1). Bei der Bullenmast besteht die Gefahr, dass die Tiere die Abtrennungen beschädigen. Bei wachsenden Tieren ist es erforderlich Fressstände mit unterschiedlichen Abmessungen der Länge und -breite entsprechend der Körpergröße vorzusehen. Erhöhte Fressstände werden deshalb bisher lediglich bei Milchkühen eingesetzt, bei anderen Produktionsrichtungen ist es unter den in Tabelle 1 genannten Aspekten vorstellbar. | Sie können prinzipiell für jede Produktionsrichtung in der Rinderhaltung, teilweise mit Einschränkungen, eingesetzt werden (Tab. 1). Bei der Bullenmast besteht die Gefahr, dass die Tiere die Abtrennungen beschädigen. Bei wachsenden Tieren ist es erforderlich Fressstände mit unterschiedlichen Abmessungen der Länge und -breite entsprechend der Körpergröße vorzusehen. Erhöhte Fressstände werden deshalb bisher lediglich bei Milchkühen eingesetzt, bei anderen Produktionsrichtungen ist es unter den in Tabelle 1 genannten Aspekten vorstellbar. | ||

| Zeile 88: | Zeile 88: | ||

|} | |} | ||

== 7 Wirtschaftliche Auswirkung == | |||

Für den Einbau erhöhter Fressstände in Liegeboxenlaufställen ist von einer Fläche von ca. 1,3 m² je Tierplatz auszugehen. Gegebenenfalls ist eine Nachrüstung einer stationären Entmistungsanlage erforderlich (Tab. 2). | Für den Einbau erhöhter Fressstände in Liegeboxenlaufställen ist von einer Fläche von ca. 1,3 m² je Tierplatz auszugehen. Gegebenenfalls ist eine Nachrüstung einer stationären Entmistungsanlage erforderlich (Tab. 2). | ||

Der Investitionsbedarf für Fressstände liegt je nach Bestandsgröße zwischen 100 und 185 € je Tierplatz. Für 100 Tierplätze können 157 € je Tierplatz und bei 600 Tierplätzen 127 €/Tierplatz veranschlagt werden. Die daraus resultierenden jährlichen Gebäudekosten je Tierplatz und Jahr (Abschreibung, Zinskosten, Reparatur, Versicherung) bewegen sich zwischen 18,70 € bei 600 Tierplätzen und 23,10 € bei 100 Tierplätzen (KTBL 2020a). | Der Investitionsbedarf für Fressstände liegt je nach Bestandsgröße zwischen 100 und 185 € je Tierplatz. Für 100 Tierplätze können 157 € je Tierplatz und bei 600 Tierplätzen 127 €/Tierplatz veranschlagt werden. Die daraus resultierenden jährlichen Gebäudekosten je Tierplatz und Jahr (Abschreibung, Zinskosten, Reparatur, Versicherung) bewegen sich zwischen 18,70 € bei 600 Tierplätzen und 23,10 € bei 100 Tierplätzen (KTBL 2020a). | ||

| Zeile 192: | Zeile 192: | ||

|} | |} | ||

== 8 Triebkraft der Anwendung == | |||

Für den Einsatz in Rinderställen trägt bei, dass diese Technik zu einer Verbesserung der Tiergesundheit führt. Dabei führt eine erhöhte Trittsicherheit auf den Laufgängen durch weniger Feuchtigkeit zu einer besseren Klauengesundheit. | Für den Einsatz in Rinderställen trägt bei, dass diese Technik zu einer Verbesserung der Tiergesundheit führt. Dabei führt eine erhöhte Trittsicherheit auf den Laufgängen durch weniger Feuchtigkeit zu einer besseren Klauengesundheit. | ||

Es ist außerdem zu erwarten, dass diese Technik durch gezielte Fördermaßnahmen zur Minderung von Emissionen vermehrt eingesetzt wird. | Es ist außerdem zu erwarten, dass diese Technik durch gezielte Fördermaßnahmen zur Minderung von Emissionen vermehrt eingesetzt wird. | ||

== 9 Musteranlagen == | |||

Der Einsatz erhöhter Fressstände wurde bereits in der Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft, Agroscope) untersucht. In Deutschland wird diese Technik aktuell im Projekt „Europäische Innovationspartnerschaft Bauen in der Rinderhaltung“ (EIP-Rind) in Praxisställen eingesetzt und auf die Praxistauglichkeit analysiert. Angaben zur Verbreitung und zum Einsatz in Praxisbetrieben liegen nicht vor. | Der Einsatz erhöhter Fressstände wurde bereits in der Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft, Agroscope) untersucht. In Deutschland wird diese Technik aktuell im Projekt „Europäische Innovationspartnerschaft Bauen in der Rinderhaltung“ (EIP-Rind) in Praxisställen eingesetzt und auf die Praxistauglichkeit analysiert. Angaben zur Verbreitung und zum Einsatz in Praxisbetrieben liegen nicht vor. | ||

== Literatur == | |||

Benz, B.; Ehrmann, S.; Richter, T. (2014): Der Einfluss erhöhter Fressstände auf das Fressverhalten von Milchkühen. Landtechnik 5(69), S. 232–238, https://doi.org/10.15150/lt.2014.615 | Benz, B.; Ehrmann, S.; Richter, T. (2014): Der Einfluss erhöhter Fressstände auf das Fressverhalten von Milchkühen. Landtechnik 5(69), S. 232–238, https://doi.org/10.15150/lt.2014.615 | ||

Aktuelle Version vom 10. April 2024, 15:50 Uhr

Höher liegende Fressstände mit Abtrennung der Fressplätze zur Verbesserung des Tierwohls sowie zur Minderung von Ammoniak- und Geruchsemissionen.

1 Technische Beschreibung

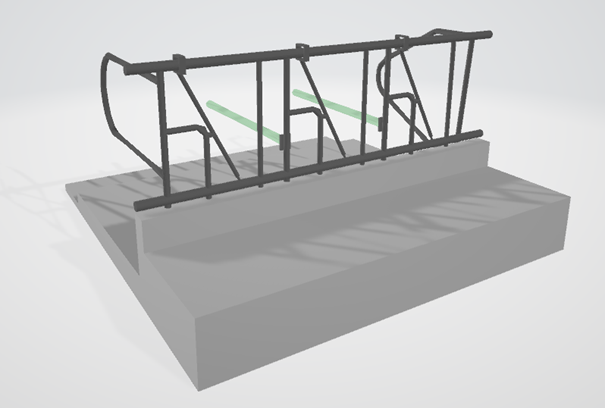

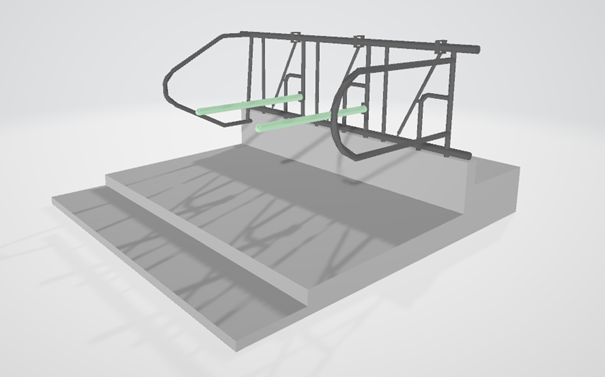

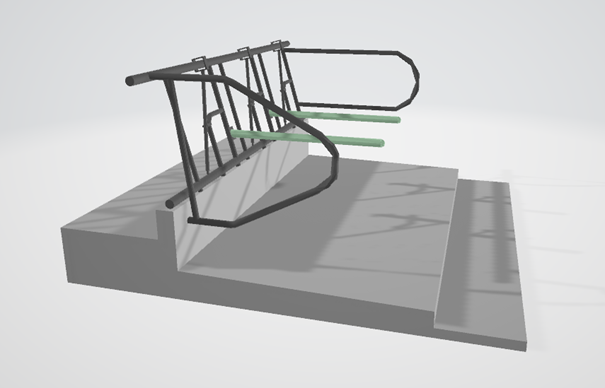

Erhöhte Fressstände sind höher liegende Podeste (10 bis 20 cm) im Fressgang am Fressgitter. Die höher liegende Standfläche grenzt direkt an den Futtertisch. Der Laufgang wird so in einen Fress- und Laufbereich gegliedert. Durch Abtrennungen wird der Fressbereich in einzelne Fressplätze unterteilt. Fressplatzabtrennungen werden entweder an jedem Fressplatz (bei flexiblen Trennbügeln) oder an jedem zweiten Fressplatz (bei festen Trennbügeln) installiert (Abb. 1 und 2). Ein größerer Abstand der Trennbügel ist nicht sinnvoll, da die Tiere den Fressstand rückwärts verlassen sollen, um die Fläche nicht mit Kot zu verunreinigen. Um die verschmutze Fläche des Laufbereichs zu verkleinern, sollte dessen Breite beim Einbau erhöhter Fressstände verringert werden. Für einen ungestörten Kuhverkehr empfiehlt sich eine Laufgangbreite von 260 cm (Zähner und Schrade 2020). Somit ergibt sich eine Breite des Laufgangs einschließlich der Fressstände von ca. 4,20 m. Die Standfläche des Fressstandes ist abhängig von der Rasse bzw. der Größe der Tiere zu bemessen. Für Milchkühe der Rassen Fleckvieh, Braunvieh und Deutschen Holstein beträgt die Länge der Standfläche 155–160 cm. Um das Ableiten von Flüssigkeiten und das schnelle Abtrocknen der Standfläche zu unterstützen, sollte ein Gefälle von 3 % vorhanden sein (EIP 2019). Durch Einstellung eines Neigungswinkels des Fressgitters besteht die Möglichkeit, die Reichweite der Kühe individuell anzupassen (Abb. 3) (EIP 2019).

Folgende Maße sind für die bauliche Ausführung relevant:

Podestlänge: 155 - 160 cm (für kleine Rassen abzüglich 5 - 10 %)

Podesthöhe: 10 - 20 cm mit Quergefälle

Futtertischhöhe: 20 - 40 cm über Standfläche

Fressplatzbreite: mindestens 75 cm pro Tier

Durch den Einbau erhöhter Fressstände mit Fressplatzabtrennungen wird die emissionsaktive Oberfläche reduziert, da die erhöhte Standfläche von den Tieren beim Fressen nicht verunreinigt wird und die emissionsrelevante Lauffläche dahinter kleiner dimensioniert werden kann. Um eine Verschmutzung der Standfläche durch Kot zu verhindern, müssen die Tiere das Podest rückwärts verlassen (Zähner und Schrade 2020). Dies wird durch die Fressplatzabtrennung erreicht. Zudem kann die Reinigungsfrequenz des Laufgangs erhöht werden, da der Schieberbetrieb die Tiere beim Fressen nicht stört, wodurch die Verschmutzung der Laufgangfläche stark reduziert werden kann (Zähner und Schrade 2020).

2 Erzielter Umweltnutzen

Erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennung können in Kombination mit einer hohen Reinigungsfrequenz des Laufbereiches zu einer Minderung der Ammoniakemissionen im Stall beitragen. Durch die Minderung der Ammoniakemissionen ist ebenso von einer reduzierten Geruchsemission auszugehen. Andere Umweltwirkung sind derzeit nicht bekannt.

3 Umweltleistung und Betriebsdaten

Messungen aus der Schweiz haben gezeigt, dass abhängig von der Jahreszeit eine Minderung der Ammoniakemissionen (NH3) durch erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennungen bei zwölfmaliger Reinigung pro Tag erreicht werden können. Emissionsberechnung ergaben eine Minderung von 8 % im Sommer, 19 % im Herbst und 16 % im Winter im Vergleich zum Referenzabteil (Case-Control-Messung; ohne erhöhten Fressstand) (Zähner et al. 2019).

Erhöhte Fressstände ermöglichen ein hohes Reinigungsintervall im Laufgang. Hierdurch können Verschmutzungen auf der Laufgangfläche stark reduziert werden. Die Fläche des Laufgangs kann auch während der Hauptfresszeiten gereinigt werden, ohne die Tiere zu stören und das Fressen zu unterbrechen. Die Entmistung des Laufgangs erfolgt tagsüber mind. alle 2 Stunden. Zur Vermeidung von Schmierschichten trägt eine Laufflächenbefeuchtung mit Wasser direkt vor dem Entmisten bei (Zähner und Schrade 2020).

4 Medienübergreifende Auswirkungen

Es liegen keine medienübergreifenden Effekte vor.

5 Auswirkungen auf das Tierwohl

Durch erhöhte Fressstände werden die Tiere während der Futteraufnahme nicht von Reinigungsgeräten gestört oder unterbrochen (Zähner und Schrade 2020), wodurch auch eine erhöhte Fressdauer beobachtet werden kann (DeVries und Keyserlingk 2006).

Fressplatzabtrennungen verhindern außerdem seitliche Verdrängungen von rangniedrigeren Tieren (Benz et al. 2014). Bei einem ausreichenden Tier-Fressplatz-Verhältnis von mindestens 1:1 wird den Tieren eine gleichzeitige Futteraufnahme (Herdensynchronität) ermöglicht (Winckler 2009).

In Kombination mit einer häufigen Reinigung der Lauffläche fördern trockene und saubere Standflächen die Klauengesundheit (Zähner und Schrade 2020).

6 Für die Anwendbarkeit relevante technische Aspekte

Erhöhte Fressstände mit Fressplatzabtrennungen können direkt im Neubau eingeplant oder unter Berücksichtigung der Fressgangbreite nachgerüstet werden (KTBL 2017). Sie können prinzipiell für jede Produktionsrichtung in der Rinderhaltung, teilweise mit Einschränkungen, eingesetzt werden (Tab. 1). Bei der Bullenmast besteht die Gefahr, dass die Tiere die Abtrennungen beschädigen. Bei wachsenden Tieren ist es erforderlich Fressstände mit unterschiedlichen Abmessungen der Länge und -breite entsprechend der Körpergröße vorzusehen. Erhöhte Fressstände werden deshalb bisher lediglich bei Milchkühen eingesetzt, bei anderen Produktionsrichtungen ist es unter den in Tabelle 1 genannten Aspekten vorstellbar.

| Produktionsrichtung | Erhöhter Fressstand mit Fressplatzabtrennungen | |

|---|---|---|

| Milchkühe | Einsetzbar | |

| Kälberaufzucht | Eingeschränkt einsetzbar

(unter Beachtung der Fressplatzmaße) | |

| Jungrinder | Eingeschränkt einsetzbar

(unter Beachtung der Fressplatzmaße) | |

| Mastrinder | Färsen/Ochsen | Eingeschränkt einsetzbar

(unter Beachtung der Fressplatzmaße) |

| Bullen | Eingeschränkt einsetzbar

(unter Beachtung der Fressplatzmaße) | |

| Kälbermast | Eingeschränkt einsetzbar

(unter Beachtung der Fressplatzmaße) | |

| Mutterkühe mit Nachzucht | Eingeschränkt einsetzbar

(Kälber) | |

7 Wirtschaftliche Auswirkung

Für den Einbau erhöhter Fressstände in Liegeboxenlaufställen ist von einer Fläche von ca. 1,3 m² je Tierplatz auszugehen. Gegebenenfalls ist eine Nachrüstung einer stationären Entmistungsanlage erforderlich (Tab. 2). Der Investitionsbedarf für Fressstände liegt je nach Bestandsgröße zwischen 100 und 185 € je Tierplatz. Für 100 Tierplätze können 157 € je Tierplatz und bei 600 Tierplätzen 127 €/Tierplatz veranschlagt werden. Die daraus resultierenden jährlichen Gebäudekosten je Tierplatz und Jahr (Abschreibung, Zinskosten, Reparatur, Versicherung) bewegen sich zwischen 18,70 € bei 600 Tierplätzen und 23,10 € bei 100 Tierplätzen (KTBL 2020a). Der Einbau einer stationären Entmistungsanlage für die Reinigung des Laufgangs hinter dem Fressstand kostet zwischen 63 € je Tierplatz bei 600 Tierplätzen und 95 € je Tierplatz bei 100 Tierplätzen. Die fixen Kosten (Abschreibung, Zinskosten, Unterbringung) liegen bei diesen Bestandsgrößen zwischen 6,70 und 10,00 € je Tierplatz und Jahr (KTBL 2020b). Durch den Betrieb der Schieberanlage entstehen laufende Kosten für Betriebsstoffe (Strom) und Reparaturen in Abhängigkeit von den Einsatzzeiten. Bei 12 Reinigungsvorgänge pro Tag kann mit einer Laufzeit der Schieberanlage von 12 Stunden gerechnet werden. Bei einem Strombedarf von 1,5 kW/h für den Antrieb werden etwa 65,7 kWh je Tierplatz und Jahr bei 100 Tierplätzen benötigt. Im Vergleich dazu liegt der Wert beim zweimaligen Betrieb pro Tag bei etwa 14,6 kWh je Tierplatz und Jahr. Bei 600 Tierplätzen sinkt der Strombedarf auf 43,8 kWh je Tierplatz und Jahr im 12-Stundenbetrieb. Die variablen Kosten für die stationäre Entmistungsanlage betragen bei 100 Tierplätzen ca. 74,70 € je Tierplatz und Jahr und bei 600 Tierplätzen ca. 49,80 €. Wird die Anlage nur zweimal pro Tag betrieben reduzieren sich die variablen Kosten auf 12,40 bzw. 10,00 € je Tierplatz und Jahr. Die Differenz beträgt 61,30 bzw. 39,80 € je Tierplatz und Jahr. Weitere Arbeitserledigungskosten für Arbeitsvorgänge fallen nicht an.

| Investition und Kosten | Tierplätze (TP) | |

|---|---|---|

| 100 | 600 | |

| €/TP | ||

| Investition | ||

| Gebäude und bauliche Ausrüstung | 157 | 127 |

| Technik und technische Anlage | 95,00 | 63,00 |

| Summe Investition | 252,00 | 190,00 |

| Kosten | €/(TP • a) | |

| Fixe Kosten | ||

| Gebäude und bauliche Ausrüstung | 23,10 | 18,70 |

| Abschreibung | 15,70 | 12,70 |

| Zinskosten | 2,40 | 1,90 |

| Gebäudeunterhaltung | 4,70 | 3,80 |

| Versicherung | 0,30 | 0,30 |

| Technik und technische Anlage | 10,00 | 6,70 |

| Abschreibung | 7,60 | 5,10 |

| Zinskosten | 1,70 | 1,10 |

| Unterbringung | 0,70 | 0,50 |

| Summe Fixe Kosten | 33,10 | 25,40 |

| Variable Kosten | ||

| Technik und technische Anlage | 74,70 | 49,80 |

| Reparaturen | 59,60 | 39,70 |

| elektrische Energie | 15,10 | 10,10 |

| Summe variable Kosten | 74,70 | 49,80 |

| Gesamtkosten | 107,80 | 75,20 |

8 Triebkraft der Anwendung

Für den Einsatz in Rinderställen trägt bei, dass diese Technik zu einer Verbesserung der Tiergesundheit führt. Dabei führt eine erhöhte Trittsicherheit auf den Laufgängen durch weniger Feuchtigkeit zu einer besseren Klauengesundheit. Es ist außerdem zu erwarten, dass diese Technik durch gezielte Fördermaßnahmen zur Minderung von Emissionen vermehrt eingesetzt wird.

9 Musteranlagen

Der Einsatz erhöhter Fressstände wurde bereits in der Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft, Agroscope) untersucht. In Deutschland wird diese Technik aktuell im Projekt „Europäische Innovationspartnerschaft Bauen in der Rinderhaltung“ (EIP-Rind) in Praxisställen eingesetzt und auf die Praxistauglichkeit analysiert. Angaben zur Verbreitung und zum Einsatz in Praxisbetrieben liegen nicht vor.

Literatur

Benz, B.; Ehrmann, S.; Richter, T. (2014): Der Einfluss erhöhter Fressstände auf das Fressverhalten von Milchkühen. Landtechnik 5(69), S. 232–238, https://doi.org/10.15150/lt.2014.615

DeVries, T.J.; Keyserlingk, M.A.G. von (2006): Feed Stalls Affect the Social and Feeding Behavior of Lactating Dairy Cows. Journal of Dairy Sciences 89(9), pp. 3522–3531, https://www.doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72392-X

EIP [Hrsg.] (2019): Erhöhte Fressstände. Bau Details 3, EIP Projekt (EIP), https://eip-rind.de/docs/3_Fressstaende.pdf, Zugriff am 08.02.2020

KTBL [Hrsg.] (2017): 13. Tagung: Bau, Technik und Umwelt 2017 in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. KTBL, 18.–20.09.2017, Stuttgart-Hohenheim

KTBL (2020a): Investitionsbedarf emissionsmindernder Maßnahmen. Interne Berechnungen, unveröffentlicht, Darmstadt, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL)

KTBL [Hrsg.] (2020b): Betriebsplanung Landwirtschaft 2020/21 – Daten für die Betriebsplanung in der Landwirtschaft. KTBL-Datensammlung, 27. Auflage, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL), Darmstadt

Winckler, C. (2009): Verhalten der Rinder. In: Hoy, S. [Hrsg.]: Nutztierethologie. 1. Auflage, Eugen Ulmer KG, Stuttgart, S. 78–103

KTBL [Hrsg.] (2019): Fressstände für Milchkühe: Ammoniakemissionen, Sauberkeit und Verhalten. 14. Tagung: Bau, Technik und Umwelt 2019 in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, KTBL, 24.–26.09.2019, Bonn

Zähner, M.; Schrade, S. (2020): Erhöhter Fressbereich mit Fressplatzabtrennungen (Fressstände) für Milchkühe. Agroscope Merkblatt 81, Agroscope, Ettenhausen