InKalkTier-Bewertungsmethode Emissionspotenzial Geruch: Unterschied zwischen den Versionen

| (55 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

Die Bewertung | __FORCETOC__ | ||

== Einführung == | |||

Die Bewertung des Emissionspotenzials für Geruch verschiedener Haltungsverfahren erfolgt mittels eines flächenbezogenen Ansatzes. Dabei wird das Emissionspotenzial von der Art und der Größe der geruchsrelevanten Flächen eines Haltungsverfahrens und deren Relevanz für die Immissionswirkung bestimmt. | |||

Der Ansatz basiert auf den in der Schweiz entwickelten Grundlagen zur Bestimmung von Abständen für Tierhaltungsanlagen (Steiner et al. 2018) und den zugrundeliegenden Untersuchungen. Diese haben einen statistisch abgesicherten Zusammenhang zwischen dem flächenbezogenen Emissionspotenzial einer Tierhaltung und der vom Abstand abhängigen Immissionswirkung ergeben, die mit Fahnenbegehungen (Erhebung der mit der Geruchshäufigkeit gewichteten Geruchsintensität) erfasst wurden. Haubenmessungen dienten zur Ermittlung der Relevanz einzelner Geruchsquellen. | Der Ansatz basiert auf den in der Schweiz entwickelten Grundlagen zur Bestimmung von Abständen für Tierhaltungsanlagen (Steiner et al. 2018) und den zugrundeliegenden Untersuchungen. Diese haben einen statistisch abgesicherten Zusammenhang zwischen dem flächenbezogenen Emissionspotenzial einer Tierhaltung und der vom Abstand abhängigen Immissionswirkung ergeben, die mit Fahnenbegehungen (Erhebung der mit der Geruchshäufigkeit gewichteten Geruchsintensität) erfasst wurden. Zusätzliche Haubenmessungen dienten vergleichend zur Ermittlung der Relevanz einzelner Geruchsquellen. | ||

Dieser Ansatz aus der Schweiz wurde übernommen, da | Dieser Ansatz aus der Schweiz wurde übernommen, da | ||

*es vergleichbare Untersuchungen aus Deutschland oder anderen Ländern, die einen statistisch abgesicherten Zusammenhang zwischen | |||

*nicht zu erwarten ist, dass sich die Geruchsrelevanz von Flächen zwischen Haltungsverfahren in Deutschland und der Schweiz unterscheidet, und die Methode ausschließlich dem Vergleich von Haltungsverfahren dient, weshalb | * es vergleichbare Untersuchungen aus Deutschland oder anderen Ländern, die einen statistisch abgesicherten Zusammenhang zwischen der Flächengröße unterschiedlicher Geruchsquellen und den wirkungsrelevanten Geruchsimmissionen (Geruchshäufigkeit und -intensität) herstellen und europäischen Normen entsprechen, nicht gibt und | ||

* nicht zu erwarten ist, dass sich die Geruchsrelevanz von Flächen zwischen Haltungsverfahren in Deutschland und der Schweiz unterscheidet, und die Methode ausschließlich dem Vergleich von Haltungsverfahren dient, weshalb eine Übertragbarkeit auf Deutschland angenommen wird. | |||

Grundsätzlich bietet die Bewertungsmethode die Möglichkeit, die Emissionspotenziale aller bedeutsamen Produktionsrichtungen der Nutztierhaltung vergleichend zu bewerten. In der Web-Anwendung InKalkTier wurde sie für die Haltung von Milchkühen, Mastschweinen und Legehennen implementiert. | |||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||

|'''Interpretation der Emissionspotenziale für Geruch in der Web-Anwendung InKalkTier''' | |||

Emissionspotenziale im niedrigen einstelligen Bereich werden als unwesentliche Abweichungen vom Bezugsverfahren angesehen und können von den Nutzenden vernachlässigt werden. | |||

Bei einzelnen Haltungsverfahren wird eine Minderung des Emissionspotenzials um 100 % ausgewiesen. Dies betrifft Haltungsverfahren für Schweine mit Abluftreinigung und abgedeckten Wirtschaftsdüngerlagern. Es gibt jedoch Managementmaßnahmen, z. B. das Ein- und Ausstallen der Tiere, Homogenisieren oder Ausbringen von Flüssigmist, die zeitlich begrenzt durchgeführt werden und – insbesondere wenn keine anderen Quellen vorhanden sind – durchaus wahrnehmbar sein können. Da sie jedoch in der zeitlichen Dauer und in ihrer Häufigkeit begrenzt sind, führen sie i. d. R. nicht maßgeblich zu Geruchsbelästigungen im Umfeld und werden deshalb bei der Bewertung nicht berücksichtigt. | |||

|} | |} | ||

Geruchsemissionen von | Neuere Messungen der Geruchsemissionen deuten insbesondere für die Haltung von Mastschweinen auf höhere Emissionswerte als die bisher verwendeten und in der VDI-Richtlinie 3894-1 (2011) publizierten Konventionswerte hin. Letzterer beträgt für Mastschweine [[Abkürzungsverzeichnis|50 GE/(s ‧ GV)]]. | ||

Die im Projekt [https://www.ktbl.de/themen/emidat „Ermittlung von Emissionsdaten für die Beurteilung der Umweltwirkungen der Nutztierhaltung“ (EmiDaT)] erhobenen Geruchsemissionsraten für Mastschweineställe mit unterschiedlichen Auslaufvarianten (Dehler et al. 2023) lagen mit bis zu 189 GE/(s ‧ GV) deutlich über dem Konventionswert laut VDI 3894-1 (2011) von 50 GE/(s ‧ GV). Die Spanne für die eingestreuten, planbefestigten Ausläufe (n = 4) lag bei Dehler et al. (2023) zwischen 30 und 189 GE/(s ‧ GV) und für die perforierten Ausläufe (n = 4) zwischen 23 und 70 GE/(s ‧ GV). Statistisch gesicherte Jahreswerte konnten aufgrund des geringen Erhebungsumfangs nicht festgelegt werden. Weitere stichprobenartige Messungen in Hessen ergaben 105 GE/(s ‧ GV) für einen Stall mit planbefestigtem Auslauf, 132 GE/(s ‧ GV) für einen Stall mit perforiertem Auslauf und 54 GE/(s ‧ GV) für einen Offenfrontstall mit teilperforiertem Kot-/Harnbereich (LUFA Nord-West 2019). | |||

Gleichzeitig deuten die Ergebnisse von Geruchsbegehungen im Umfeld von freigelüfteten Ställen darauf hin, dass Immissionsprognosen mit dem Ausbreitungsmodell „AUSTAL“ auf Grundlage von Emissionswerten die Immissionsbelastung teils deutlich überschätzen dürften (Broer 2023, Krischke 2023, Öttl et al. 2018). Freigelüftete Ställe weisen vermutlich vor allem bedingt durch die großflächige, bodennahe Freisetzung ein anderes Ausbreitungsverhalten auf als zwangsgelüftete Ställe. Unklar ist derzeit, ob und wenn ja wie die verschiedenen Emissionsdaten und Geruchsimmissionen gesichert zusammengeführt werden können. Ein höheres Emissionspotenzial ist demnach nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit höheren Immissionen, sondern kann sich bei bodennahen Volumenquellen in Abhängigkeit der meteorologischen und topografischen Bedingungen am Standort und der Verdünnung in der Abluftfahne immissionsseitig auch günstiger auswirken. | |||

{| class="wikitable" | |||

|'''Bedeutung der Emissionspotenziale für Geruch in der Web-Anwendung InKalkTier''' | |||

Mit der Web-Anwendung InKalkTier kann das Emissionspotenzial für Geruch von Nutztierhaltungsverfahren (Kombination aus Stall und Lagerstätten) bewertet werden. Die ausgewiesenen Emissionspotenziale ermöglichen den Vergleich verschiedener Tierhaltungsverfahren. Sie können jedoch nicht zur Prognose von Geruchsstundenhäufigkeiten mit dem Programm AUSTAL entsprechend Anhang 7 TA Luft (2021) oder anderen Ausbreitungsmodellen herangezogen werden. Die Standard-[[Emissionsrate|Emissionsraten]] für die Stallhaltung nach VDI 3894-1 (2011) können auf der Grundlage des in der Web-Anwendung InKalkTier ausgewiesenen Emissionspotenzials nicht umgerechnet werden. | |||

|} | |||

==1 Bestimmung des Emissionspotenzials== | |||

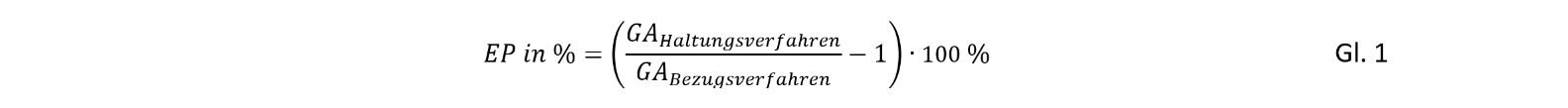

Das Emissionspotenzial (EP) für Geruch berechnet sich aus der Geruchsaktivität (GA) des zu beurteilenden Haltungsverfahrens und der Geruchsaktivität des produktionsrichtungsspezifischen [[InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Bezugsverfahren|Bezugsverfahrens]]. Das Emissionspotenzial entspricht damit der prozentualen Abweichung der zu erwartenden Geruchsaktivität von der Geruchsaktivität eines Bezugsverfahrens (Gl. 1): | |||

[[Datei:Geruch Gl. 1.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

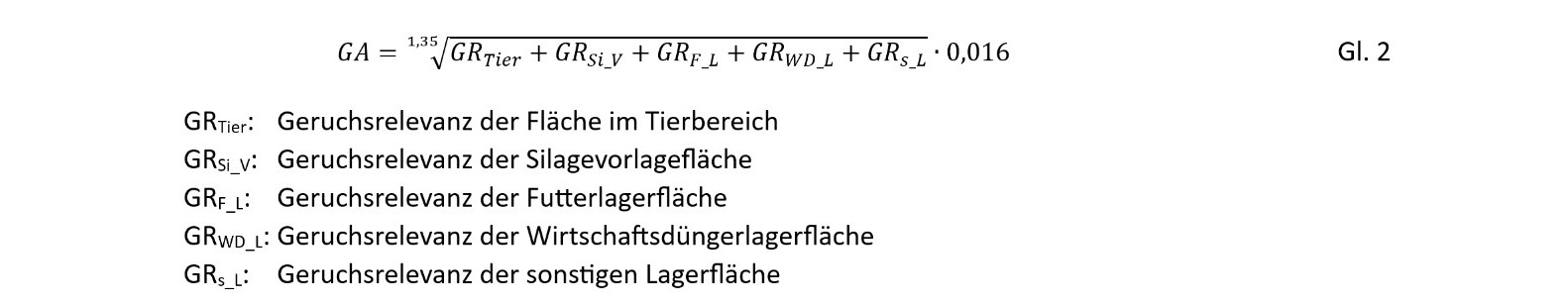

Die Geruchsaktivität ist ein dimensionsloses, indirektes Maß für die flächen-, tierart- und verfahrensspezifischen Einflussgrößen auf die Geruchsemissionen (Gl. 2; Steiner et al. 2018, verändert): | |||

[[Datei:Geruch Gl. 2.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

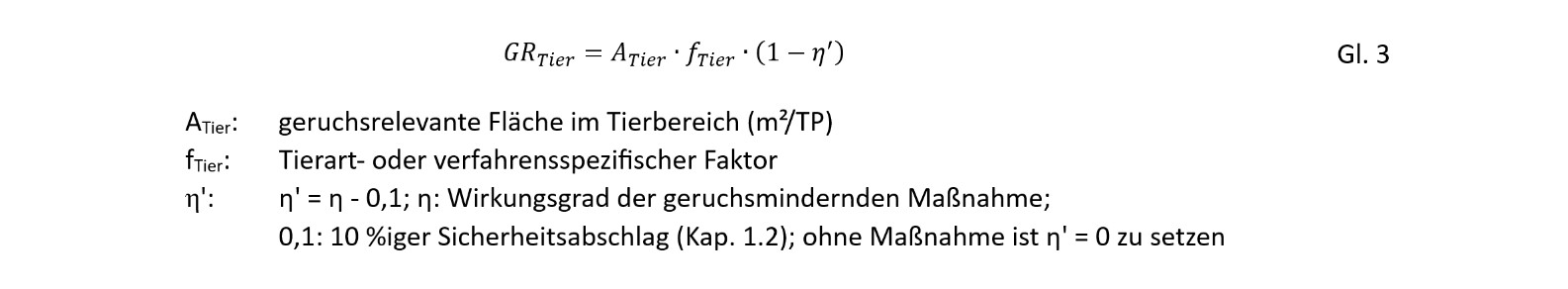

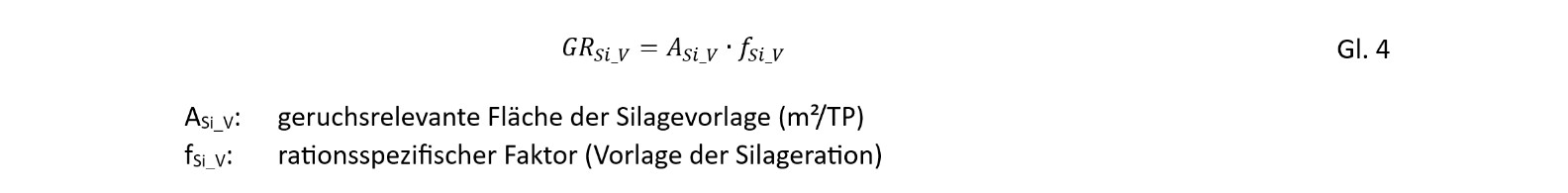

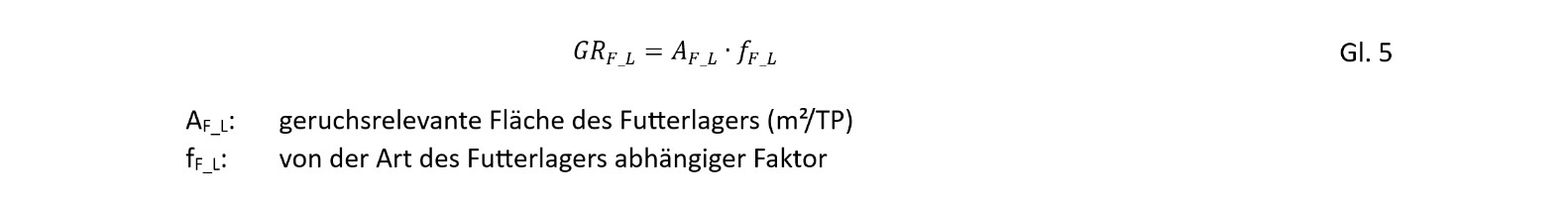

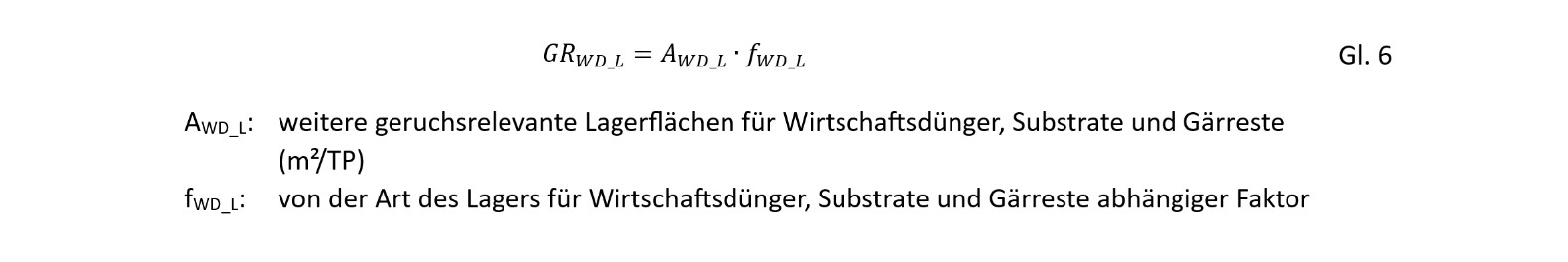

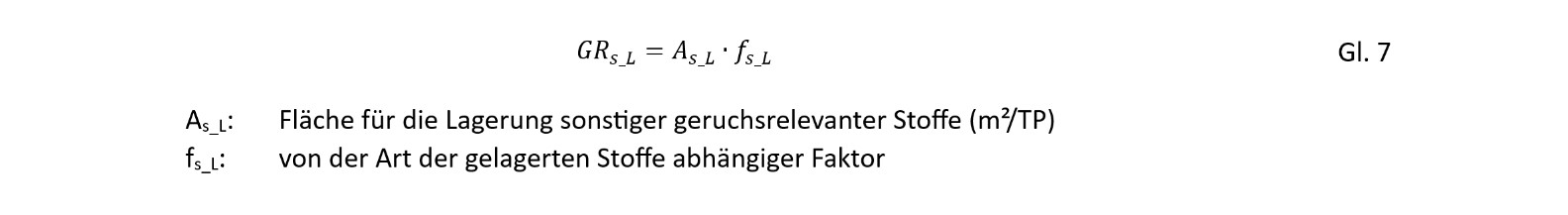

Die Geruchsrelevanz (GR) der Flächen bezeichnet das Produkt aus der geruchsrelevanten Fläche (A), dem flächen-, tierart- oder verfahrensspezifischen Faktor (f) sowie ggf. dem Wirkungsgrad einer geruchsmindernden Maßnahme (Gl. 3 - Gl. 7): | |||

[[Datei:Geruch Gl. 3.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

[[Datei:Geruch Gl. 4.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

[[Datei:Geruch Gl. 5.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

[[Datei:Geruch Gl. 6.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

[[Datei:Geruch Gl. 7.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

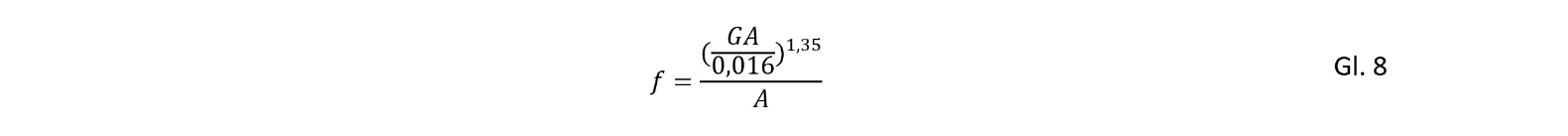

Die spezifischen Faktoren ergeben sich aus der von den Immissionen zurückgerechneten Geruchsaktivität und der emittierenden Fläche (Gl. 8; Keck et al. 2018a, verändert). Die zwangsgelüfteten Schweineställe mit Abluftführung über Dach sind in den Untersuchungen von Keck et al. (2018a) das mit dem spezifischen Faktor f = 1,0 bewertete Referenzverfahren. | |||

[[Datei:Geruch Gl. 8.jpg|zentriert|rahmenlos|1000x1000px]] | |||

===1.1 Emissionsrelevante Flächen und deren tierart- und verfahrensspezifische Faktoren=== | |||

Für die Berechnung der Geruchsaktivität werden die Flächengrößen der geruchsrelevanten Einzelquellen summiert und mit den spezifischen Faktoren entsprechend der Gleichungen 2 bis 7 multipliziert. Welche Flächen bei der Berechnung der Geruchsaktivität mit welchen Faktoren zu berücksichtigen sind, variiert je nach Tierart und Produktionsrichtung. | |||

Tabelle 1 enthält die spezifischen Faktoren für die relevanten Einzelquellen in der Rinderhaltung. Für die Schweinehaltung gilt Tabelle 2 und für die Hühnerhaltung Tabelle 3. Die Summe der Flächen der im zu bewertenden Haltungsverfahren relevanten Einzelquellen ergibt A<sub>Tier</sub>, A<sub>Si_V</sub>, A<sub>F_L</sub>, A<sub>WD_L</sub> und A<sub>s_L</sub>. | |||

Folgende Flächen werden für alle Tierarten und Produktionsrichtungen als nicht geruchsrelevant bewertet: | |||

* Weiden und Grünausläufe, weil diese nicht Teil der baulichen Anlage sind | |||

* Hochsilos, in denen Silagen unter Luftabschluss gelagert werden | |||

* Heu- und Kraftfutterlager, weil bei den Fahnenbegehungen von Keck et al. (2021) nur der Silagegeruch erkennbar war | |||

* Lager für „geruchsneutrale“ Einstreumaterialien (z. B. Strohlager) | |||

* Stallbereiche, die nicht dauerhaft verschmutzt sind (z. B. Stallgänge) | |||

* Melkstand und Warteraum, sofern dieser den Tieren nicht dauerhaft zugänglich ist | |||

* Büro, Technikraum, Geräteraum sowie Eiersortierraum | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ style="text-align:left|Tab. 1: Geruchsrelevante Flächen und Einzelquellen in der Rinderhaltung sowie die dazugehörigen Faktoren f (Steiner et al. 2018) | |||

|'''Geruchsrelevante Fläche''' | |||

|'''Einzelquellen''' | |||

| colspan="2" |'''Faktor''' | |||

|- | |||

|Silagevorlagefläche (A<sub>Si_V</sub>) | |||

| | |||

* Futterkrippen und -tröge mit Silage | |||

* Selbstfütterung mit Silage an Flachsilo (Anschnittfläche) oder Raufe | |||

|f<sub>Si_V</sub> | |||

|1,00 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |Tierbereich (A<sub>Tier</sub>) | |||

| rowspan="2" | | |||

* Kälberiglus | |||

* Liegeboxen (Hoch-, Tiefboxen) | |||

* Flächen mit Tiefstreu, Tretmist und Kompost | |||

* Liegeflächen perforiert | |||

* Laufflächen planbefestigt | |||

* Laufflächen perforiert | |||

* Laufhof planbefestigt | |||

* Laufhof perforiert | |||

* Abkalbebereich | |||

* Krankenbucht | |||

* automatisches Melksystem | |||

* Flüssigmist- und Querkanäle offen | |||

< | * Flüssigmist- und Querkanäle mit perforierter Abdeckung | ||

|f<sub>Tier</sub> Laufstall ohne Laufhof | |||

|0,10 | |||

|- | |||

|f<sub>Tier</sub> Laufstall mit Laufhof, Igluhaltung | |||

|0,15 | |||

|- | |||

|Futterlagerfläche (A<sub>F_L</sub>) | |||

| | |||

* Flachsilo: Anschnittfläche in der größten Ausdehnung | |||

* stationäre Mischanlage für Silage | |||

< | * Flüssigfutter Kälbermast (z. B. offene Lagerung angesäuerter Molke) | ||

f<sub> | |f<sub>F_L</sub> | ||

|1,00 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |Wirtschaftsdünger-lagerfläche (A<sub>WD_L</sub>) | |||

| | |||

* offenes Lager für Rinderflüssigmist bzw. Entlüftungsöffnung bei abgedeckter Lagerung | |||

|f<sub>WD_L</sub> | |||

|0,20 | |||

|- | |||

| | |||

* offenes Lager für Flüssigmist verschiedener Tierarten (einschließlich flüssiger Gärreste) oder Flüssigphase aus Flüssigmistseparierung bzw. Entlüftungsöffnung bei abgedeckter Lagerung | |||

* Festmistlager | |||

< | * Lager für Feststoffe aus Flüssigmistseparierung | ||

f<sub> | |f<sub>WD_L</sub> | ||

|1,00 | |||

|- | |||

|Sonstige Lagerfläche (A<sub>s_L</sub>) | |||

| | |||

* Kompost, Feststoffe aus Flüssigmistseparierung (z. B. als Einstreumaterial) | |||

|f<sub>s_L</sub> | |||

|1,00 | |||

|} | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ style="text-align:left|Tab. 2: Geruchsrelevante Flächen und Einzelquellen in der Schweinehaltung sowie die dazugehörigen Faktoren f (Steiner et al. 2018) | |||

|'''Geruchsrelevante Fläche''' | |||

|'''Einzelquellen''' | |||

| colspan="3" |'''Faktor''' | |||

|- | |||

| rowspan="10" |Tierbereich (A<sub>Tier</sub>) | |||

| rowspan="10" | | |||

* Futtertröge und -raufen | |||

* Abruffütterungen und Automaten | |||

* Bereich mit Tiefstreu | |||

* Bereich lose eingestreut | |||

* Bereich planbefestigt | |||

* Bereich perforiert | |||

* Auslauf planbefestigt | |||

* Auslauf perforiert | |||

* Deckzentrum | |||

* Tierbehandlung | |||

* | |||

< | * Flüssigmistkanäle mit perforierter Abdeckung | ||

| rowspan="3" |f<sub>Tier</sub> Mastschweine und Jungsauen | |||

|Einraum-Tiefstreuverfahren, ohne weitere Flächen | |||

|0,40 | |||

|- | |||

|Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|1,00 | |||

|- | |||

|freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|1,20 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |f<sub>Tier</sub> Warte- und Deckbereich (Zuchtsauen) | |||

|Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|0,50 | |||

|- | |||

|freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|0,60 | |||

|- | |||

| rowspan="2" |f<sub>Tier</sub> Abferkelbereich (Zuchtsauen) | |||

|Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|0,20 | |||

|- | |||

|freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|0,25 | |||

|- | |||

| rowspan="3" |f<sub>Tier</sub> Ferkelaufzucht (Zuchtsauen) | |||

|Einraum-Tiefstreuverfahren, ohne weitere Flächen | |||

|0,30 | |||

|- | |||

|Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|0,80 | |||

|- | |||

|freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | |||

|1,00 | |||

|- | |||

|Futterlagerfläche (A<sub>F_L</sub>) | |||

| | |||

* Flachsilo: Anschnittfläche in der größten Ausdehnung | |||

| colspan="2" |f<sub>F_L</sub> | |||

|1,00 | |||

|- | |||

|Wirtschaftsdünger-lagerfläche (A<sub>WD_L</sub>) | |||

| | |||

* offenes Lager für Flüssigmist (einschließlich flüssiger Gärreste) oder Flüssigphase aus Flüssigmistseparierung bzw. Entlüftungsöffnung bei abgedeckter Lagerung | |||

* Festmistlager | |||

* Lager für Feststoffe aus Flüssigmistseparierung | |||

| colspan="2" |f<sub>WD_L</sub> | |||

|1,00 | |||

|- | |||

|Sonstige Lagerfläche (A<sub>s_L</sub>) | |||

| | |||

* Kompost, Feststoffe aus Flüssigmistseparierung (z. B. als Einstreumaterial) | |||

| colspan="2" |f<sub>s_L</sub> | |||

|1,00 | |||

|} | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ style="text-align:left|Tab. 3: Geruchsrelevante Flächen und Einzelquellen in der Hühnerhaltung sowie die dazugehörigen Faktoren f (Steiner et al. 2018, verändert) | |||

|'''Geruchsrelevante Fläche''' | |||

|'''Einzelquellen''' | |||

| colspan="2" |'''Faktoren''' | |||

|- | |||

| rowspan="2" |Tierbereich (A<sub>Tier</sub>) | |||

| rowspan="2" | | |||

* Stallgrundfläche zuzüglich erhöhter Kotbandflächen und abzüglich der Fläche über der Kotgrube | |||

* Außenklimabereich, überdacht, eingestreut | |||

|f<sub>Tier</sub> Legehennen | |||

|0,50 | |||

|- | |||

|f<sub>Tier</sub> Masthühner | |||

|0,55 | |||

|- | |||

|Wirtschaftsdüngerlagerfläche (A<sub>WD_L</sub>) | |||

| | |||

* Kotlager | |||

* Kotgrube im Stall | |||

< | * offenes Lager für flüssige Gärreste bzw. Entlüftungsöffnung bei abgedeckter Lagerung | ||

|f<sub>WD_L</sub> | |||

|1,00 | |||

|} | |||

===1.2 Geruchsmindernde Maßnahmen=== | |||

Der Wirkungsgrad von Minderungsmaßnahmen wird bei der Berechnung der Geruchsaktivität nach Steiner et al. (2018) auf unterschiedliche Art und Weise berücksichtigt. Sofern keine zusätzlichen dominanten Quellen vorhanden sind, wird erwartet, dass emissionsseitig ermittelte Minderungen auch immissionsseitig zum Tragen kommen. In diesem Fall kann der Wirkungsgrad im Tierbereich nach Steiner et al. (2018) mit einem Sicherheitsabschlag von 10 % in Gleichung 3 angesetzt werden. | |||

< | Der Wirkungsgrad einer [[Abluftreinigungsanlagen|Abluftreinigungsanlage]] kann für die Anlagenteile angerechnet werden, deren Abluft gereinigt wird. Laut Anhang 12 TA Luft müssen Abluftreinigungsanlagen folgende generelle Anforderungen erfüllen: Reingasgeruch kleiner als 300 GE<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> (GE<sub>E</sub> = Europäische Geruchseinheit nach DIN EN 13725) und kein Rohgasgeruch im Reingas wahrnehmbar. Dies setzt voraus, dass die Abluftreinigungsanlage eine biologische Endstufe, z. B. Biofilter oder Biowäscher, aufweist und ordnungsgemäß betrieben wird (KTBL 2023). Für Anlagenteile, deren Abluft mit einer entsprechenden Abluftreinigungsanlage gereinigt wird, ist die geruchsrelevante Fläche in Gleichung 3 nicht anzurechnen. In der Praxis ist aber zu beachten, dass die Anlagen einen Eigengeruch aufweisen können. Dieser ist in der Regel bereits in einer Entfernung von etwa 50 m so stark verdünnt, dass der Geruch vor dem Hintergrund der natürlichen Geruchskulisse (Boden/Vegetation) nicht mehr wahrgenommen wird. Unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages sollte aber ohne weitere Prüfung unabhängig von der Anlagengröße ein Abstand von mindestens 100 m zur Wohnbebauung nicht unterschritten werden (KTBL 2023). Emittierende Nebeneinrichtungen einer Stallanlage, z. B. Festmistlager und Flüssigmistbehälter, sowie andere Ställe der Hofstelle sind immer gesondert zu berücksichtigen. | ||

Lange Leerstandszeiten des Stallgebäudes, etwa bei Vollweide während der Sommermonate, können zu einer zeitweise geringeren Geruchsaktivität führen. Die Voraussetzung ist, dass der Stall gereinigt wurde und leer steht. Der tägliche, mehrstündige Weidegang beispielsweise von Milchkühen fällt nicht darunter. | |||

Da eine Abluftfahnenüberhöhung emissionsseitig zu keiner Geruchsminderung führt, wird sie bei der Bewertung des Emissionspotenzials abweichend zu Steiner et al. (2018) nicht berücksichtigt. | Da eine Abluftfahnenüberhöhung emissionsseitig zu keiner Geruchsminderung führt, wird sie bei der Bewertung des Emissionspotenzials abweichend zu Steiner et al. (2018) nicht berücksichtigt. | ||

Weitere Maßnahmen | Weitere Maßnahmen werden nicht über den Wirkungsgrad, sondern über die tatsächlich vorhandene, geruchsrelevante Fläche berücksichtigt. Beispielsweise kommt nur die effektiv geruchsrelevante, also nicht abgedeckte Fläche des Futterlagers mit der Silageanschnittfläche für die Berechnung der Geruchsaktivität zum Tragen, der abgedeckte Teil nicht. Bei Flüssigmistlagern wird die [[Lagerbehälterabdeckung|Behälterabdeckung]] mit einer Betondecke oder einem Zeltdach ebenfalls berücksichtigt, indem nur die Fläche der Entlüftungsöffnungen als geruchsrelevant angerechnet wird. Die Größe der Entlüftungsöffnungen wird für die Web-Anwendung InKalkTier nach DIN 11622-2 (2015) mit einer Mindestgröße von 0,4 m² einkalkuliert. Es sind mindestens zwei Entlüftungsöffnungen an den gegenüberliegenden Seiten des Flüssigmistbehälters erforderlich (DIN 11622-2 2015). Bei Einsatz von Schwimmfolien wird analog zu den Zeltdächern nur die offen verbleibende Flüssigmistoberfläche, beispielsweise am Rand des Behälters, als geruchsrelevant angerechnet – im Unterschied zu Schwimmkörpern. In der Web-Anwendung InKalkTier wird als offen verbleibende Flüssigmistoberfläche bei Einsatz von Schwimmfolien entsprechend Herstellerangaben ein Randstreifen zwischen Behälterwand und äußerem Schwimmring von 15 cm sowie die Fläche für zwei Revisionsklappen von je 1,8 m² angesetzt. | ||

==Datengrundlage und deren Qualität== | ==2 Datengrundlage und deren Qualität== | ||

Die Grundlage dieser Bewertungsmethode basiert auf verschiedenen Untersuchungen in der Schweiz, welche zu einer Synthese (Keck et al. 2018a) und zur Bestimmung von Abständen für Tierhaltungsanlagen (Steiner et al. 2018) zusammengeführt wurden. | Die Grundlage dieser Bewertungsmethode basiert auf verschiedenen Untersuchungen in der Schweiz, welche zu einer Synthese (Keck et al. 2018a) und zur Bestimmung von Abständen für Tierhaltungsanlagen (Steiner et al. 2018) zusammengeführt wurden. | ||

===Rinderhaltung=== | ===2.1 Rinderhaltung=== | ||

Die Grundlage für die Berechnung der | Die Grundlage für die Berechnung der Geruchsaktivität bilden Fahnenbegehungen an Rinderställen (Keck et al. 2018b, Keck et al. 2016). Auf 11 Betrieben, auf denen die Erhebungen durchgeführt wurden, wurden Milchkühe und teilweise zusätzlich auch Jungrinder gehalten. Weitere 8 Betriebe hielten Rinder verschiedener Produktionsrichtungen. Zusätzlich wurden verschiedene Einzelquellen auf einer Vielzahl von Betrieben mit Milchkühen, Mutterkühen, Mastrindern, Jungrindern sowie Mast- und Aufzuchtkälbern mittels Haubenmessungen hinsichtlich ihrer Geruchsrelevanz vergleichend untersucht (Keck et al. 2021). | ||

Für freigelüftete Rinderställe liegen damit in der Schweiz immissionsseitig Daten vor. Bei den Fahnenbegehungen konnten Unterschiede zwischen Ställen mit und ohne Laufhof ermittelt werden, indem die Laufhöfe mit Folie abgedeckt und die Begehungen am selben Tag unter gleichen Bedingungen durchgeführt wurden. Die Haltungsverfahren mit Laufhof zeichneten sich durch eine größere potenziell emittierende Fläche aus. Silagegerüche wurde auch in größerer Entfernung eindeutig wahrgenommen. | |||

Beim Vergleich von Einzelquellen mittels Haubenmessungen resultierten in der Rinderhaltung höhere Geruchsstoffkonzentrationen von der vorgelegten Mischration, von der Gras- und Maissilage im Lager, von den Laufflächen (planbefestigt und perforiert) und von dem Flüssigmistlager. Der Verschmutzungsgrad der Laufflächen hatte einen großen Einfluss auf die Geruchsstoffkonzentrationen. | |||

=== 2.2 Schweinehaltung === | |||

Die Grundlage für die Berechnung der Geruchsaktivität bilden Fahnenbegehungen an Schweineställen (Keck et al. 2005). In den untersuchten Ställen wurden vor allem Mastschweine gehalten, teilweise auch in Kombination mit Sauen und Aufzuchtferkeln. | |||

Insgesamt wurden an 33 Ställen Begehungen durchgeführt. Hierbei handelte es sich um 10 Betriebe mit Zwangslüftung und Abluftführung über Dach ohne Auslauf, die bei Keck et al. (2005) als Referenz dienten, sowie 10 Betriebe mit Zwangslüftung und Abluftführung über Dach mit angebautem Auslauf und 13 Betriebe mit freier Lüftung und Auslauf. | |||

Die freie Lüftung mit Auslauf führte zu höheren Geruchsintensitäten in der Fahne als die Zwangslüftung. Bei der immissionsseitigen Betrachtung werden Haltungsverfahren als Gesamtsysteme verglichen, sodass nicht zwischen dem Geruch vom Stall und Auslauf differenziert werden kann. Die höhere Geruchsaktivität bei Verfahren mit Auslauf wird auf die größere Fläche zurückgeführt. | |||

===2.3 Hühnerhaltung=== | |||

Fahnenbegehungen erfolgten bei einem Betrieb mit Hühnermast (Keck et al. 2018a, b). Grundlage bildeten, mangels umfangreicher immissionsseitiger Daten, Mindestabstände auf Basis von Geruchsbelastungsfaktoren (Richner und Schmidlin 1995, BUWAL und Agroscope FAT 2005), welche auf aktuelle Flächenvorgaben der Schweiz umgerechnet wurden. Ergänzt wurden diese mit Erhebungen auf 5 Betrieben mit Legehennen und 6 Betrieben mit Hühnermast (Bornhöft 2014). Dabei erfolgten Haubenmessungen differenziert nach einzelnen Funktionsbereichen (Scharrraum, Sitzpodest, Tränke, Kotband, Kotlager, Außenklimabereich). | |||

=== 2.4 Qualität der Datengrundlage === | |||

Zur Einordnung der Belastbarkeit der berechneten Emissionspotenziale wird in der Web-Anwendung InKalkTier die [[InKalkTier-Bewertung Emissionspotenziale - Qualität der Datengrundlage|Qualität der Datengrundlage]] ausgewiesen. Diese ist in Tabelle 4 zusammengefasst. | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ style="text-align:left|Tab. 4: Datengrundlage für die Berechnung des Emissionspotenzials für Verfahren der Rinder-, Schweine- und Hühnerhaltung und Einordnung der Qualität der Datengrundlage | |||

|'''Produktionsrichtungen''' | |||

|'''Datengrundlage''' | |||

|'''Qualität der Datengrundlage''' | |||

|- | |||

| | |||

*Milchkuhhaltung | |||

*Mutterkuhhaltung | |||

*Rindermast | |||

*Jungrinderhaltung | |||

*Kälbermast | |||

*Kälberaufzucht | |||

| | |||

* Fahnenbegehungen (Immissionen) | |||

* Haubenmessungen von Einzelquellen | |||

|hoch | |||

|- | |||

| | |||

*Schweinemast | |||

*Ferkelaufzucht | |||

*Sauenhaltung | |||

| | |||

* Fahnenbegehungen (Immissionen) | |||

* teilweise Haubenmessungen von Einzelquellen | |||

|hoch | |||

|- | |||

| | |||

*Legehennenhaltung | |||

| | |||

* Haubenmessungen von Einzelquellen | |||

* Geruchsbelastungsfaktoren von Richner und Schmidlin (1995) anhand Flächen umgerechnet | |||

|gering | |||

|- | |||

| | |||

*Hühnermast | |||

| | |||

* Haubenmessungen von Einzelquellen | |||

* Fahnenbegehungen (Immissionen) punktuell | |||

* Geruchsbelastungsfaktoren von Richner und Schmidlin (1995) anhand Flächen umgerechnet | |||

|gering | |||

|} | |||

==3 Methodenentwicklung== | |||

An der Entwicklung der Methode zur Bewertung der Emissionspotenziale für Geruch waren folgende Mitglieder der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe [[InKalkTier-Bewertungsmethoden_Emissionspotenziale#Methodenentwicklung|„Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen“]] beteiligt: | |||

* Dr. Frauke Hagenkamp-Korth, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel | |||

* Dr. Margret Keck, Agroscope, Tänikon (Schweiz) | |||

* Dr. Sabine Schrade, Agroscope, Tänikon (Schweiz) | |||

Sowie aus der KTBL-Geschäftsstelle in Darmstadt: | |||

* Franziska Christ | |||

* Ewald Grimm | |||

==Literatur== | |||

Bornhöft, J. (2014): Geruchsquellen aus der Geflügelhaltung. Bachelorarbeit, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Agroscope Ettenhausen | |||

Broer, L. (2023): Emissionsmessungen an Außenklimaställen – Ein Überblick. 2. Fachgespräch zu Emissionsfaktoren für Tierhaltungsanlagen, 21.09.2023, Berlin | |||

BUWAL; Agroscope FAT (2005): Revision FAT-Bericht Nr. 476 Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen: Vernehmlassungsentwurf vom 7.3.2005. https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/37540 | |||

Dehler, G.; Eurich-Menden, B.; Wolf, U.; Horlacher, D.; Smirnov, A. (2023): Ammoniak- und Geruchsemissionen aus Mastschweineställen mit Auslauf – Ergebnisse aus dem Projekt „EmiDaT“. In: Emissionen der Tierhaltung 2023 – erheben, beurteilen, mindern. KTBL, 10.-11.10.2023, Bonn, S. 26-28, https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tagungen_2023/Emissionen_Nutztierhaltung/12642_Emissionen_der_Tierhaltung_2023_Buch_06102023.pdf, Zugriff am 20.12.23 | |||

DIN 11622-2 (2015): Gärfuttersilos, Güllebehälter, Behälter in Biogasanlagen, Fahrsilos - Teil 2: Gärfuttersilos, Güllebehälter und Behälter in Biogasanlagen aus Beton. DIN Norm 11622-2:2015-09, Berlin, Beuth Verlag GmbH, https://dx.doi.org/10.31030/2335991 | DIN 11622-2 (2015): Gärfuttersilos, Güllebehälter, Behälter in Biogasanlagen, Fahrsilos - Teil 2: Gärfuttersilos, Güllebehälter und Behälter in Biogasanlagen aus Beton. DIN Norm 11622-2:2015-09, Berlin, Beuth Verlag GmbH, https://dx.doi.org/10.31030/2335991 | ||

Keck, M.; Koutny, L.; Schmidlin, A.; Hilty, R. (2005): Geruch von Schweineställen mit Auslauf und freier Lüftung. Agrarforschung Schweiz | Keck, M.; Koutny, L.; Schmidlin, A.; Hilty, R. (2005): Geruch von Schweineställen mit Auslauf und freier Lüftung. Agrarforschung Schweiz 12 (2), S. 84-89, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/37542 | ||

Keck, M.; Frei, M.; Steiner, B. (2016): Vergleich der Geruchsimmission von Rindviehställen mit und ohne Laufhof. Agrarforschung Schweiz | Keck, M.; Frei, M.; Steiner, B. (2016): Vergleich der Geruchsimmission von Rindviehställen mit und ohne Laufhof. Agrarforschung Schweiz 7 (10), S. 442-447, https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/36418 | ||

Keck, M.; Frei, M.; Steiner, B.; Schrade, S. (2018a): Synthesis of the Attenuation of Odour Intensity with Distance of Cattle and Pig Husbandry as well as Animal Husbandry combined with Biogas Facilities. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL. 68, pp. 109-114 https://doi.org/10.3303/CET1868019 | Keck, M.; Frei, M.; Steiner, B.; Schrade, S. (2018a): Synthesis of the Attenuation of Odour Intensity with Distance of Cattle and Pig Husbandry as well as Animal Husbandry combined with Biogas Facilities. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL. 68, pp. 109-114, https://doi.org/10.3303/CET1868019 | ||

Keck, M.; Mager, K.; Weber, K.; Keller, M.; Frei, M.; Steiner, B.; Schrade, S. (2018b): Odour impact from farms with animal husbandry and biogas facilities. Science of The Total Environment | Keck, M.; Mager, K.; Weber, K.; Keller, M.; Frei, M.; Steiner, B.; Schrade, S. (2018b): Odour impact from farms with animal husbandry and biogas facilities. Science of The Total Environment 645, pp. 1432-1443, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.182 | ||

Keck, M.; Keller, M.; Schrade, S. (2021): Odour concentration of various emitting area sources from cattle farms. In: 9th IWA Odour & VOC/Air Emission Conference, 26-27 October 2021, Bilbao, Spain, International Water Association, pp. 1-12 | Keck, M.; Keller, M.; Schrade, S. (2021): Odour concentration of various emitting area sources from cattle farms. In: 9th IWA Odour & VOC/Air Emission Conference, 26-27 October 2021, Bilbao, Spain, International Water Association, pp. 1-12 | ||

KTBL (2023): Abluftreinigung für Schweinehaltungsanlagen. Verfahren – Leistungen – Kosten. KTBL-Schrift 11533, Darmstadt, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. ( | Krischke, F. (2023): Projekt „Immissionsmessungen an frei belüfteten Schweineställen“ – Ergebnisse. Poster, Emissionen der Tierhaltung 2023 – erheben, beurteilen, mindern. 10./11. Oktober 2023, Bonn | ||

KTBL (2023): Abluftreinigung für Schweinehaltungsanlagen. Verfahren – Leistungen – Kosten. KTBL-Schrift 11533, Darmstadt, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. | |||

LUFA Nord-West (2019): Abschlussbericht – Emissionsmessungen an Außenklimaställen in der Schweinehaltung. Oldenburg, LUFA Nord-West | |||

Öttl, D.; Kropsch, M.; Mandl, M. (2018): Odour assessment in the vicinity of a pig-fatting farm using field inspections (EN 16841-1) and dispersion modelling. Atmospheric Environment 181, pp. 54-60, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.03.029 | |||

Richner, B.; Schmidlin, A. (1995): Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen – Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe. FAT-Berichte 476, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/18352 | Richner, B.; Schmidlin, A. (1995): Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen – Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe. FAT-Berichte 476, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/18352 | ||

| Zeile 161: | Zeile 398: | ||

Steiner, B.; Keck, M.; Frei, M. (2018): Grundlagen zu Geruch und dessen Ausbreitung für die Bestimmung von Abständen bei Tierhaltungsanlagen. Agroscope Science 59, S. 1-44, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/37582 | Steiner, B.; Keck, M.; Frei, M. (2018): Grundlagen zu Geruch und dessen Ausbreitung für die Bestimmung von Abständen bei Tierhaltungsanlagen. Agroscope Science 59, S. 1-44, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/37582 | ||

TA Luft (2021): Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021 | |||

VDI 3894-1 (2011): Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen – Haltungsverfahren und Emissionen Schweine, Rinder, Geflügel, Pferde. VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1: 2011-09, Berlin, Beuth Verlag GmbH | |||

[[Kategorie:InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale]] | [[Kategorie:InKalkTier-Bewertungsmethoden Emissionspotenziale]] | ||

Aktuelle Version vom 29. November 2024, 15:22 Uhr

Einführung

Die Bewertung des Emissionspotenzials für Geruch verschiedener Haltungsverfahren erfolgt mittels eines flächenbezogenen Ansatzes. Dabei wird das Emissionspotenzial von der Art und der Größe der geruchsrelevanten Flächen eines Haltungsverfahrens und deren Relevanz für die Immissionswirkung bestimmt.

Der Ansatz basiert auf den in der Schweiz entwickelten Grundlagen zur Bestimmung von Abständen für Tierhaltungsanlagen (Steiner et al. 2018) und den zugrundeliegenden Untersuchungen. Diese haben einen statistisch abgesicherten Zusammenhang zwischen dem flächenbezogenen Emissionspotenzial einer Tierhaltung und der vom Abstand abhängigen Immissionswirkung ergeben, die mit Fahnenbegehungen (Erhebung der mit der Geruchshäufigkeit gewichteten Geruchsintensität) erfasst wurden. Zusätzliche Haubenmessungen dienten vergleichend zur Ermittlung der Relevanz einzelner Geruchsquellen.

Dieser Ansatz aus der Schweiz wurde übernommen, da

- es vergleichbare Untersuchungen aus Deutschland oder anderen Ländern, die einen statistisch abgesicherten Zusammenhang zwischen der Flächengröße unterschiedlicher Geruchsquellen und den wirkungsrelevanten Geruchsimmissionen (Geruchshäufigkeit und -intensität) herstellen und europäischen Normen entsprechen, nicht gibt und

- nicht zu erwarten ist, dass sich die Geruchsrelevanz von Flächen zwischen Haltungsverfahren in Deutschland und der Schweiz unterscheidet, und die Methode ausschließlich dem Vergleich von Haltungsverfahren dient, weshalb eine Übertragbarkeit auf Deutschland angenommen wird.

Grundsätzlich bietet die Bewertungsmethode die Möglichkeit, die Emissionspotenziale aller bedeutsamen Produktionsrichtungen der Nutztierhaltung vergleichend zu bewerten. In der Web-Anwendung InKalkTier wurde sie für die Haltung von Milchkühen, Mastschweinen und Legehennen implementiert.

| Interpretation der Emissionspotenziale für Geruch in der Web-Anwendung InKalkTier

Emissionspotenziale im niedrigen einstelligen Bereich werden als unwesentliche Abweichungen vom Bezugsverfahren angesehen und können von den Nutzenden vernachlässigt werden. Bei einzelnen Haltungsverfahren wird eine Minderung des Emissionspotenzials um 100 % ausgewiesen. Dies betrifft Haltungsverfahren für Schweine mit Abluftreinigung und abgedeckten Wirtschaftsdüngerlagern. Es gibt jedoch Managementmaßnahmen, z. B. das Ein- und Ausstallen der Tiere, Homogenisieren oder Ausbringen von Flüssigmist, die zeitlich begrenzt durchgeführt werden und – insbesondere wenn keine anderen Quellen vorhanden sind – durchaus wahrnehmbar sein können. Da sie jedoch in der zeitlichen Dauer und in ihrer Häufigkeit begrenzt sind, führen sie i. d. R. nicht maßgeblich zu Geruchsbelästigungen im Umfeld und werden deshalb bei der Bewertung nicht berücksichtigt. |

Neuere Messungen der Geruchsemissionen deuten insbesondere für die Haltung von Mastschweinen auf höhere Emissionswerte als die bisher verwendeten und in der VDI-Richtlinie 3894-1 (2011) publizierten Konventionswerte hin. Letzterer beträgt für Mastschweine 50 GE/(s ‧ GV).

Die im Projekt „Ermittlung von Emissionsdaten für die Beurteilung der Umweltwirkungen der Nutztierhaltung“ (EmiDaT) erhobenen Geruchsemissionsraten für Mastschweineställe mit unterschiedlichen Auslaufvarianten (Dehler et al. 2023) lagen mit bis zu 189 GE/(s ‧ GV) deutlich über dem Konventionswert laut VDI 3894-1 (2011) von 50 GE/(s ‧ GV). Die Spanne für die eingestreuten, planbefestigten Ausläufe (n = 4) lag bei Dehler et al. (2023) zwischen 30 und 189 GE/(s ‧ GV) und für die perforierten Ausläufe (n = 4) zwischen 23 und 70 GE/(s ‧ GV). Statistisch gesicherte Jahreswerte konnten aufgrund des geringen Erhebungsumfangs nicht festgelegt werden. Weitere stichprobenartige Messungen in Hessen ergaben 105 GE/(s ‧ GV) für einen Stall mit planbefestigtem Auslauf, 132 GE/(s ‧ GV) für einen Stall mit perforiertem Auslauf und 54 GE/(s ‧ GV) für einen Offenfrontstall mit teilperforiertem Kot-/Harnbereich (LUFA Nord-West 2019).

Gleichzeitig deuten die Ergebnisse von Geruchsbegehungen im Umfeld von freigelüfteten Ställen darauf hin, dass Immissionsprognosen mit dem Ausbreitungsmodell „AUSTAL“ auf Grundlage von Emissionswerten die Immissionsbelastung teils deutlich überschätzen dürften (Broer 2023, Krischke 2023, Öttl et al. 2018). Freigelüftete Ställe weisen vermutlich vor allem bedingt durch die großflächige, bodennahe Freisetzung ein anderes Ausbreitungsverhalten auf als zwangsgelüftete Ställe. Unklar ist derzeit, ob und wenn ja wie die verschiedenen Emissionsdaten und Geruchsimmissionen gesichert zusammengeführt werden können. Ein höheres Emissionspotenzial ist demnach nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit höheren Immissionen, sondern kann sich bei bodennahen Volumenquellen in Abhängigkeit der meteorologischen und topografischen Bedingungen am Standort und der Verdünnung in der Abluftfahne immissionsseitig auch günstiger auswirken.

| Bedeutung der Emissionspotenziale für Geruch in der Web-Anwendung InKalkTier

Mit der Web-Anwendung InKalkTier kann das Emissionspotenzial für Geruch von Nutztierhaltungsverfahren (Kombination aus Stall und Lagerstätten) bewertet werden. Die ausgewiesenen Emissionspotenziale ermöglichen den Vergleich verschiedener Tierhaltungsverfahren. Sie können jedoch nicht zur Prognose von Geruchsstundenhäufigkeiten mit dem Programm AUSTAL entsprechend Anhang 7 TA Luft (2021) oder anderen Ausbreitungsmodellen herangezogen werden. Die Standard-Emissionsraten für die Stallhaltung nach VDI 3894-1 (2011) können auf der Grundlage des in der Web-Anwendung InKalkTier ausgewiesenen Emissionspotenzials nicht umgerechnet werden. |

1 Bestimmung des Emissionspotenzials

Das Emissionspotenzial (EP) für Geruch berechnet sich aus der Geruchsaktivität (GA) des zu beurteilenden Haltungsverfahrens und der Geruchsaktivität des produktionsrichtungsspezifischen Bezugsverfahrens. Das Emissionspotenzial entspricht damit der prozentualen Abweichung der zu erwartenden Geruchsaktivität von der Geruchsaktivität eines Bezugsverfahrens (Gl. 1):

Die Geruchsaktivität ist ein dimensionsloses, indirektes Maß für die flächen-, tierart- und verfahrensspezifischen Einflussgrößen auf die Geruchsemissionen (Gl. 2; Steiner et al. 2018, verändert):

Die Geruchsrelevanz (GR) der Flächen bezeichnet das Produkt aus der geruchsrelevanten Fläche (A), dem flächen-, tierart- oder verfahrensspezifischen Faktor (f) sowie ggf. dem Wirkungsgrad einer geruchsmindernden Maßnahme (Gl. 3 - Gl. 7):

Die spezifischen Faktoren ergeben sich aus der von den Immissionen zurückgerechneten Geruchsaktivität und der emittierenden Fläche (Gl. 8; Keck et al. 2018a, verändert). Die zwangsgelüfteten Schweineställe mit Abluftführung über Dach sind in den Untersuchungen von Keck et al. (2018a) das mit dem spezifischen Faktor f = 1,0 bewertete Referenzverfahren.

1.1 Emissionsrelevante Flächen und deren tierart- und verfahrensspezifische Faktoren

Für die Berechnung der Geruchsaktivität werden die Flächengrößen der geruchsrelevanten Einzelquellen summiert und mit den spezifischen Faktoren entsprechend der Gleichungen 2 bis 7 multipliziert. Welche Flächen bei der Berechnung der Geruchsaktivität mit welchen Faktoren zu berücksichtigen sind, variiert je nach Tierart und Produktionsrichtung.

Tabelle 1 enthält die spezifischen Faktoren für die relevanten Einzelquellen in der Rinderhaltung. Für die Schweinehaltung gilt Tabelle 2 und für die Hühnerhaltung Tabelle 3. Die Summe der Flächen der im zu bewertenden Haltungsverfahren relevanten Einzelquellen ergibt ATier, ASi_V, AF_L, AWD_L und As_L.

Folgende Flächen werden für alle Tierarten und Produktionsrichtungen als nicht geruchsrelevant bewertet:

- Weiden und Grünausläufe, weil diese nicht Teil der baulichen Anlage sind

- Hochsilos, in denen Silagen unter Luftabschluss gelagert werden

- Heu- und Kraftfutterlager, weil bei den Fahnenbegehungen von Keck et al. (2021) nur der Silagegeruch erkennbar war

- Lager für „geruchsneutrale“ Einstreumaterialien (z. B. Strohlager)

- Stallbereiche, die nicht dauerhaft verschmutzt sind (z. B. Stallgänge)

- Melkstand und Warteraum, sofern dieser den Tieren nicht dauerhaft zugänglich ist

- Büro, Technikraum, Geräteraum sowie Eiersortierraum

| Geruchsrelevante Fläche | Einzelquellen | Faktor | |

| Silagevorlagefläche (ASi_V) |

|

fSi_V | 1,00 |

| Tierbereich (ATier) |

|

fTier Laufstall ohne Laufhof | 0,10 |

| fTier Laufstall mit Laufhof, Igluhaltung | 0,15 | ||

| Futterlagerfläche (AF_L) |

|

fF_L | 1,00 |

| Wirtschaftsdünger-lagerfläche (AWD_L) |

|

fWD_L | 0,20 |

|

fWD_L | 1,00 | |

| Sonstige Lagerfläche (As_L) |

|

fs_L | 1,00 |

| Geruchsrelevante Fläche | Einzelquellen | Faktor | ||

| Tierbereich (ATier) |

|

fTier Mastschweine und Jungsauen | Einraum-Tiefstreuverfahren, ohne weitere Flächen | 0,40 |

| Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 1,00 | |||

| freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 1,20 | |||

| fTier Warte- und Deckbereich (Zuchtsauen) | Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 0,50 | ||

| freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 0,60 | |||

| fTier Abferkelbereich (Zuchtsauen) | Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 0,20 | ||

| freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 0,25 | |||

| fTier Ferkelaufzucht (Zuchtsauen) | Einraum-Tiefstreuverfahren, ohne weitere Flächen | 0,30 | ||

| Zwangslüftung, Abluftführung über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 0,80 | |||

| freie Lüftung, Abluftführung nicht über Dach, ohne bzw. mit Auslauf | 1,00 | |||

| Futterlagerfläche (AF_L) |

|

fF_L | 1,00 | |

| Wirtschaftsdünger-lagerfläche (AWD_L) |

|

fWD_L | 1,00 | |

| Sonstige Lagerfläche (As_L) |

|

fs_L | 1,00 | |

| Geruchsrelevante Fläche | Einzelquellen | Faktoren | |

| Tierbereich (ATier) |

|

fTier Legehennen | 0,50 |

| fTier Masthühner | 0,55 | ||

| Wirtschaftsdüngerlagerfläche (AWD_L) |

|

fWD_L | 1,00 |

1.2 Geruchsmindernde Maßnahmen

Der Wirkungsgrad von Minderungsmaßnahmen wird bei der Berechnung der Geruchsaktivität nach Steiner et al. (2018) auf unterschiedliche Art und Weise berücksichtigt. Sofern keine zusätzlichen dominanten Quellen vorhanden sind, wird erwartet, dass emissionsseitig ermittelte Minderungen auch immissionsseitig zum Tragen kommen. In diesem Fall kann der Wirkungsgrad im Tierbereich nach Steiner et al. (2018) mit einem Sicherheitsabschlag von 10 % in Gleichung 3 angesetzt werden.

Der Wirkungsgrad einer Abluftreinigungsanlage kann für die Anlagenteile angerechnet werden, deren Abluft gereinigt wird. Laut Anhang 12 TA Luft müssen Abluftreinigungsanlagen folgende generelle Anforderungen erfüllen: Reingasgeruch kleiner als 300 GEE/m3 (GEE = Europäische Geruchseinheit nach DIN EN 13725) und kein Rohgasgeruch im Reingas wahrnehmbar. Dies setzt voraus, dass die Abluftreinigungsanlage eine biologische Endstufe, z. B. Biofilter oder Biowäscher, aufweist und ordnungsgemäß betrieben wird (KTBL 2023). Für Anlagenteile, deren Abluft mit einer entsprechenden Abluftreinigungsanlage gereinigt wird, ist die geruchsrelevante Fläche in Gleichung 3 nicht anzurechnen. In der Praxis ist aber zu beachten, dass die Anlagen einen Eigengeruch aufweisen können. Dieser ist in der Regel bereits in einer Entfernung von etwa 50 m so stark verdünnt, dass der Geruch vor dem Hintergrund der natürlichen Geruchskulisse (Boden/Vegetation) nicht mehr wahrgenommen wird. Unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages sollte aber ohne weitere Prüfung unabhängig von der Anlagengröße ein Abstand von mindestens 100 m zur Wohnbebauung nicht unterschritten werden (KTBL 2023). Emittierende Nebeneinrichtungen einer Stallanlage, z. B. Festmistlager und Flüssigmistbehälter, sowie andere Ställe der Hofstelle sind immer gesondert zu berücksichtigen.

Lange Leerstandszeiten des Stallgebäudes, etwa bei Vollweide während der Sommermonate, können zu einer zeitweise geringeren Geruchsaktivität führen. Die Voraussetzung ist, dass der Stall gereinigt wurde und leer steht. Der tägliche, mehrstündige Weidegang beispielsweise von Milchkühen fällt nicht darunter.

Da eine Abluftfahnenüberhöhung emissionsseitig zu keiner Geruchsminderung führt, wird sie bei der Bewertung des Emissionspotenzials abweichend zu Steiner et al. (2018) nicht berücksichtigt.

Weitere Maßnahmen werden nicht über den Wirkungsgrad, sondern über die tatsächlich vorhandene, geruchsrelevante Fläche berücksichtigt. Beispielsweise kommt nur die effektiv geruchsrelevante, also nicht abgedeckte Fläche des Futterlagers mit der Silageanschnittfläche für die Berechnung der Geruchsaktivität zum Tragen, der abgedeckte Teil nicht. Bei Flüssigmistlagern wird die Behälterabdeckung mit einer Betondecke oder einem Zeltdach ebenfalls berücksichtigt, indem nur die Fläche der Entlüftungsöffnungen als geruchsrelevant angerechnet wird. Die Größe der Entlüftungsöffnungen wird für die Web-Anwendung InKalkTier nach DIN 11622-2 (2015) mit einer Mindestgröße von 0,4 m² einkalkuliert. Es sind mindestens zwei Entlüftungsöffnungen an den gegenüberliegenden Seiten des Flüssigmistbehälters erforderlich (DIN 11622-2 2015). Bei Einsatz von Schwimmfolien wird analog zu den Zeltdächern nur die offen verbleibende Flüssigmistoberfläche, beispielsweise am Rand des Behälters, als geruchsrelevant angerechnet – im Unterschied zu Schwimmkörpern. In der Web-Anwendung InKalkTier wird als offen verbleibende Flüssigmistoberfläche bei Einsatz von Schwimmfolien entsprechend Herstellerangaben ein Randstreifen zwischen Behälterwand und äußerem Schwimmring von 15 cm sowie die Fläche für zwei Revisionsklappen von je 1,8 m² angesetzt.

2 Datengrundlage und deren Qualität

Die Grundlage dieser Bewertungsmethode basiert auf verschiedenen Untersuchungen in der Schweiz, welche zu einer Synthese (Keck et al. 2018a) und zur Bestimmung von Abständen für Tierhaltungsanlagen (Steiner et al. 2018) zusammengeführt wurden.

2.1 Rinderhaltung

Die Grundlage für die Berechnung der Geruchsaktivität bilden Fahnenbegehungen an Rinderställen (Keck et al. 2018b, Keck et al. 2016). Auf 11 Betrieben, auf denen die Erhebungen durchgeführt wurden, wurden Milchkühe und teilweise zusätzlich auch Jungrinder gehalten. Weitere 8 Betriebe hielten Rinder verschiedener Produktionsrichtungen. Zusätzlich wurden verschiedene Einzelquellen auf einer Vielzahl von Betrieben mit Milchkühen, Mutterkühen, Mastrindern, Jungrindern sowie Mast- und Aufzuchtkälbern mittels Haubenmessungen hinsichtlich ihrer Geruchsrelevanz vergleichend untersucht (Keck et al. 2021).

Für freigelüftete Rinderställe liegen damit in der Schweiz immissionsseitig Daten vor. Bei den Fahnenbegehungen konnten Unterschiede zwischen Ställen mit und ohne Laufhof ermittelt werden, indem die Laufhöfe mit Folie abgedeckt und die Begehungen am selben Tag unter gleichen Bedingungen durchgeführt wurden. Die Haltungsverfahren mit Laufhof zeichneten sich durch eine größere potenziell emittierende Fläche aus. Silagegerüche wurde auch in größerer Entfernung eindeutig wahrgenommen.

Beim Vergleich von Einzelquellen mittels Haubenmessungen resultierten in der Rinderhaltung höhere Geruchsstoffkonzentrationen von der vorgelegten Mischration, von der Gras- und Maissilage im Lager, von den Laufflächen (planbefestigt und perforiert) und von dem Flüssigmistlager. Der Verschmutzungsgrad der Laufflächen hatte einen großen Einfluss auf die Geruchsstoffkonzentrationen.

2.2 Schweinehaltung

Die Grundlage für die Berechnung der Geruchsaktivität bilden Fahnenbegehungen an Schweineställen (Keck et al. 2005). In den untersuchten Ställen wurden vor allem Mastschweine gehalten, teilweise auch in Kombination mit Sauen und Aufzuchtferkeln.

Insgesamt wurden an 33 Ställen Begehungen durchgeführt. Hierbei handelte es sich um 10 Betriebe mit Zwangslüftung und Abluftführung über Dach ohne Auslauf, die bei Keck et al. (2005) als Referenz dienten, sowie 10 Betriebe mit Zwangslüftung und Abluftführung über Dach mit angebautem Auslauf und 13 Betriebe mit freier Lüftung und Auslauf.

Die freie Lüftung mit Auslauf führte zu höheren Geruchsintensitäten in der Fahne als die Zwangslüftung. Bei der immissionsseitigen Betrachtung werden Haltungsverfahren als Gesamtsysteme verglichen, sodass nicht zwischen dem Geruch vom Stall und Auslauf differenziert werden kann. Die höhere Geruchsaktivität bei Verfahren mit Auslauf wird auf die größere Fläche zurückgeführt.

2.3 Hühnerhaltung

Fahnenbegehungen erfolgten bei einem Betrieb mit Hühnermast (Keck et al. 2018a, b). Grundlage bildeten, mangels umfangreicher immissionsseitiger Daten, Mindestabstände auf Basis von Geruchsbelastungsfaktoren (Richner und Schmidlin 1995, BUWAL und Agroscope FAT 2005), welche auf aktuelle Flächenvorgaben der Schweiz umgerechnet wurden. Ergänzt wurden diese mit Erhebungen auf 5 Betrieben mit Legehennen und 6 Betrieben mit Hühnermast (Bornhöft 2014). Dabei erfolgten Haubenmessungen differenziert nach einzelnen Funktionsbereichen (Scharrraum, Sitzpodest, Tränke, Kotband, Kotlager, Außenklimabereich).

2.4 Qualität der Datengrundlage

Zur Einordnung der Belastbarkeit der berechneten Emissionspotenziale wird in der Web-Anwendung InKalkTier die Qualität der Datengrundlage ausgewiesen. Diese ist in Tabelle 4 zusammengefasst.

| Produktionsrichtungen | Datengrundlage | Qualität der Datengrundlage |

|

|

hoch |

|

|

hoch |

|

|

gering |

|

|

gering |

3 Methodenentwicklung

An der Entwicklung der Methode zur Bewertung der Emissionspotenziale für Geruch waren folgende Mitglieder der projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe „Bewertung von Haltungsverfahren hinsichtlich Emissionen“ beteiligt:

- Dr. Frauke Hagenkamp-Korth, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel

- Dr. Margret Keck, Agroscope, Tänikon (Schweiz)

- Dr. Sabine Schrade, Agroscope, Tänikon (Schweiz)

Sowie aus der KTBL-Geschäftsstelle in Darmstadt:

- Franziska Christ

- Ewald Grimm

Literatur

Bornhöft, J. (2014): Geruchsquellen aus der Geflügelhaltung. Bachelorarbeit, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Agroscope Ettenhausen

Broer, L. (2023): Emissionsmessungen an Außenklimaställen – Ein Überblick. 2. Fachgespräch zu Emissionsfaktoren für Tierhaltungsanlagen, 21.09.2023, Berlin

BUWAL; Agroscope FAT (2005): Revision FAT-Bericht Nr. 476 Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen: Vernehmlassungsentwurf vom 7.3.2005. https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/37540

Dehler, G.; Eurich-Menden, B.; Wolf, U.; Horlacher, D.; Smirnov, A. (2023): Ammoniak- und Geruchsemissionen aus Mastschweineställen mit Auslauf – Ergebnisse aus dem Projekt „EmiDaT“. In: Emissionen der Tierhaltung 2023 – erheben, beurteilen, mindern. KTBL, 10.-11.10.2023, Bonn, S. 26-28, https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tagungen_2023/Emissionen_Nutztierhaltung/12642_Emissionen_der_Tierhaltung_2023_Buch_06102023.pdf, Zugriff am 20.12.23

DIN 11622-2 (2015): Gärfuttersilos, Güllebehälter, Behälter in Biogasanlagen, Fahrsilos - Teil 2: Gärfuttersilos, Güllebehälter und Behälter in Biogasanlagen aus Beton. DIN Norm 11622-2:2015-09, Berlin, Beuth Verlag GmbH, https://dx.doi.org/10.31030/2335991

Keck, M.; Koutny, L.; Schmidlin, A.; Hilty, R. (2005): Geruch von Schweineställen mit Auslauf und freier Lüftung. Agrarforschung Schweiz 12 (2), S. 84-89, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/37542

Keck, M.; Frei, M.; Steiner, B. (2016): Vergleich der Geruchsimmission von Rindviehställen mit und ohne Laufhof. Agrarforschung Schweiz 7 (10), S. 442-447, https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/36418

Keck, M.; Frei, M.; Steiner, B.; Schrade, S. (2018a): Synthesis of the Attenuation of Odour Intensity with Distance of Cattle and Pig Husbandry as well as Animal Husbandry combined with Biogas Facilities. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS VOL. 68, pp. 109-114, https://doi.org/10.3303/CET1868019

Keck, M.; Mager, K.; Weber, K.; Keller, M.; Frei, M.; Steiner, B.; Schrade, S. (2018b): Odour impact from farms with animal husbandry and biogas facilities. Science of The Total Environment 645, pp. 1432-1443, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.182

Keck, M.; Keller, M.; Schrade, S. (2021): Odour concentration of various emitting area sources from cattle farms. In: 9th IWA Odour & VOC/Air Emission Conference, 26-27 October 2021, Bilbao, Spain, International Water Association, pp. 1-12

Krischke, F. (2023): Projekt „Immissionsmessungen an frei belüfteten Schweineställen“ – Ergebnisse. Poster, Emissionen der Tierhaltung 2023 – erheben, beurteilen, mindern. 10./11. Oktober 2023, Bonn

KTBL (2023): Abluftreinigung für Schweinehaltungsanlagen. Verfahren – Leistungen – Kosten. KTBL-Schrift 11533, Darmstadt, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V.

LUFA Nord-West (2019): Abschlussbericht – Emissionsmessungen an Außenklimaställen in der Schweinehaltung. Oldenburg, LUFA Nord-West

Öttl, D.; Kropsch, M.; Mandl, M. (2018): Odour assessment in the vicinity of a pig-fatting farm using field inspections (EN 16841-1) and dispersion modelling. Atmospheric Environment 181, pp. 54-60, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.03.029

Richner, B.; Schmidlin, A. (1995): Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen – Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe. FAT-Berichte 476, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/18352

Steiner, B.; Keck, M.; Frei, M. (2018): Grundlagen zu Geruch und dessen Ausbreitung für die Bestimmung von Abständen bei Tierhaltungsanlagen. Agroscope Science 59, S. 1-44, https://link.ira.agroscope.ch/de-CH/publication/37582

TA Luft (2021): Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021

VDI 3894-1 (2011): Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen – Haltungsverfahren und Emissionen Schweine, Rinder, Geflügel, Pferde. VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1: 2011-09, Berlin, Beuth Verlag GmbH