Güllekühlung: Unterschied zwischen den Versionen

CU (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

Zur Kühlung der Gülle können entweder Kühlleitungen verwendet werden, die in den Boden des Güllekanals einbetoniert werden, oder aber Schwimmkühlkörper, die v.a. die Temperatur an der Gülleoberfläche herabsenken. Die Güllekühlung zählt zu den emissionsmindernden Maßnahmen in der Schweinehaltung und entspricht der besten verfügbaren Technik (BVT) gemäß BVT-Schlussfolgerungen (EU 2017) und dem Stand der Technik nach TA Luft (2021). | Zur Kühlung der Gülle können entweder Kühlleitungen verwendet werden, die in den Boden des Güllekanals einbetoniert werden, oder aber Schwimmkühlkörper, die v. a. die Temperatur an der Gülleoberfläche herabsenken. Die Güllekühlung zählt zu den emissionsmindernden Maßnahmen in der Schweinehaltung und entspricht der besten verfügbaren Technik (BVT) gemäß BVT-Schlussfolgerungen (EU 2017) und dem Stand der Technik nach TA Luft (2021). | ||

Für den Einsatz von Schwimmkühlkörpern in Mastschweineställen wurde in Deutschland im Verbundvorhanden Emissionsminderung Nutztierhaltung (EmiMin ) eine Minderung um 47 % bei einer Gülletemperatur von 15 °C gemessen. Die Kühlleitungen wurden in der Ferkelerzeugung eingesetzt und erreichten im Mittel eine Minderung um 30 % über alle Haltungsabschnitte (Abferkel-, Besamungs-, und Wartebereich) bei einer Gülletemperatur von 17 °C. | Für den Einsatz von Schwimmkühlkörpern in Mastschweineställen wurde in Deutschland im Verbundvorhanden Emissionsminderung Nutztierhaltung (EmiMin) eine Minderung um 47 % bei einer Gülletemperatur von 15 °C gemessen. Die Kühlleitungen wurden in der Ferkelerzeugung eingesetzt und erreichten im Mittel eine Minderung um 30 % über alle Haltungsabschnitte (Abferkel-, Besamungs-, und Wartebereich) bei einer Gülletemperatur von 17 °C. | ||

Laut Literatur beträgt die Minderung der Ammoniakemissionen je nach Verfahren und Kühlleistung 30 bis 60 % (ETA-Danmark 2017, Santonja et al. 2017). | Laut Literatur beträgt die Minderung der Ammoniakemissionen je nach Verfahren und Kühlleistung 30 bis 60 % (ETA-Danmark 2017, Santonja et al. 2017). | ||

__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||

== 1 Funktionsprinzip == | |||

Durch das Absenken der Gülletemperatur werden die chemischen Prozesse in der Gülle verlangsamt – es emittiert weniger Ammoniak. Außerdem wird die Aktivität der Mikroorganismen und damit der Abbau der organischen Substanz gemindert. Aus diesem Grund sind durch die Güllekühlung auch geringere Geruchsemissionen zu erwarten. | Durch das Absenken der Gülletemperatur werden die chemischen Prozesse in der Gülle verlangsamt – es emittiert weniger Ammoniak. Außerdem wird die Aktivität der Mikroorganismen und damit der Abbau der organischen Substanz gemindert. Aus diesem Grund sind durch die Güllekühlung auch geringere Geruchsemissionen zu erwarten. | ||

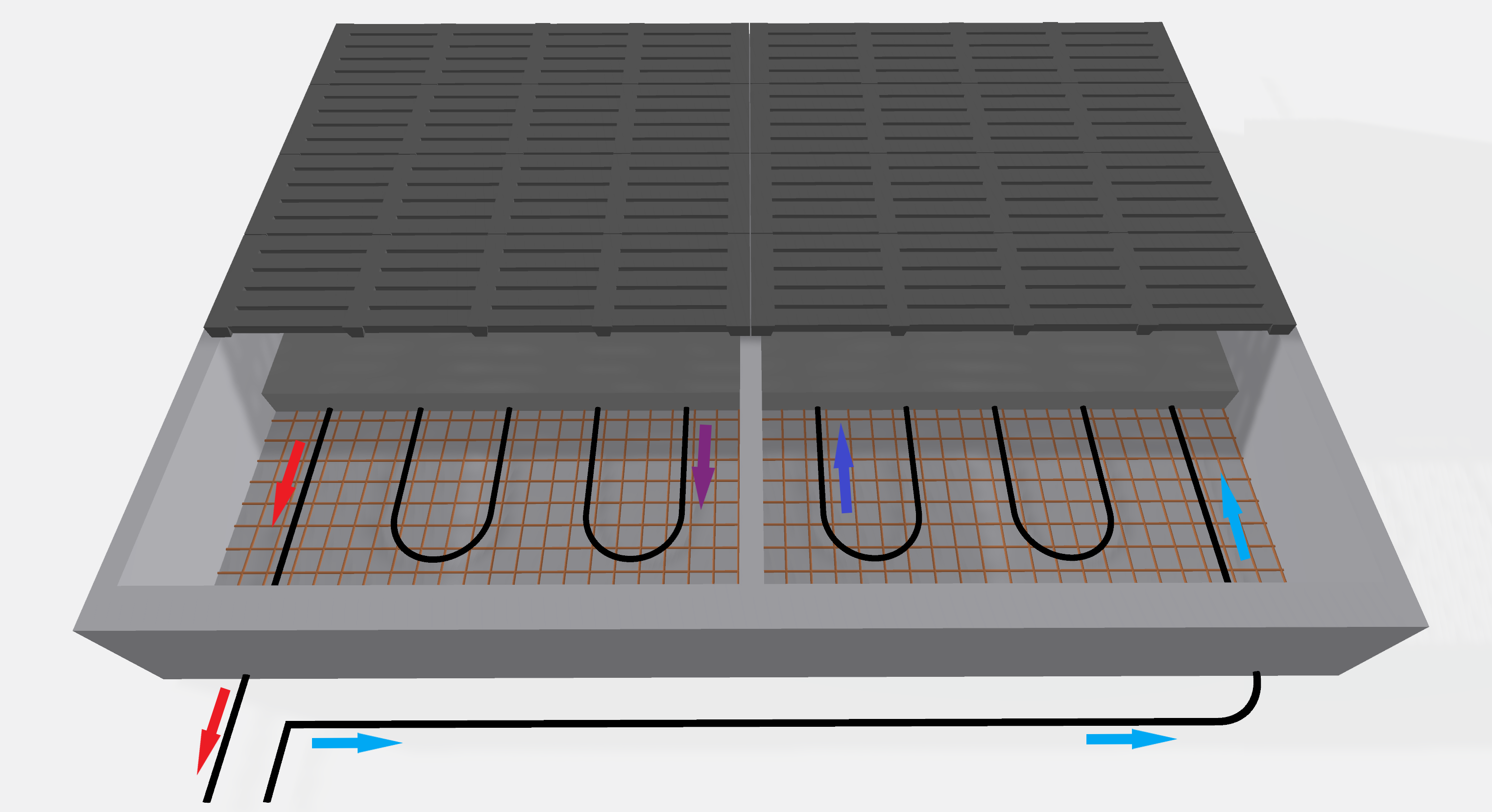

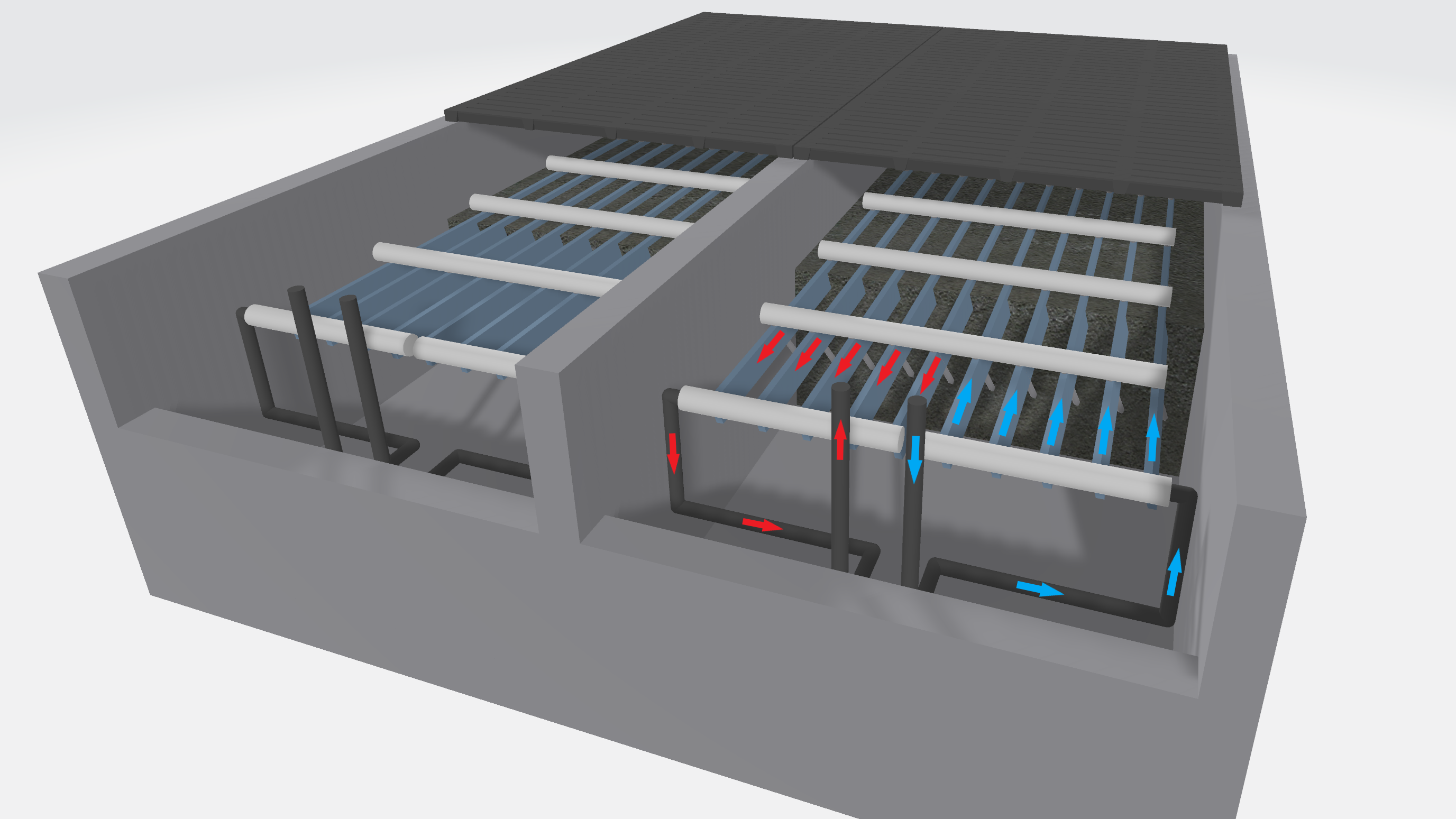

Es stehen zwei verschiedene Verfahren zum Kühlen der Gülle zur Verfügung: Kühlleitungen (Abb. 1 und 2), die in die Kanalsohle einbetoniert werden, und Schwimmkühlkörper (Abb. 3 und 4), die in der Gülle aufschwimmen. Beide Varianten werden mit einer Wärmepumpe kombiniert, die es ermöglicht, die gewonnene Wärme an anderer Stelle zu nutzen (z. B. zum Heizen der Ställe oder Speicherung in einem Wärmespeicher). Als Kühlmittel dient in der Regel Wasser. | Es stehen zwei verschiedene Verfahren zum Kühlen der Gülle zur Verfügung: Kühlleitungen (Abb. 1 und 2), die in die Kanalsohle einbetoniert werden, und Schwimmkühlkörper (Abb. 3 und 4), die in der Gülle aufschwimmen. Beide Varianten werden mit einer Wärmepumpe kombiniert, die es ermöglicht, die gewonnene Wärme an anderer Stelle zu nutzen (z. B. zum Heizen der Ställe oder Speicherung in einem Wärmespeicher). Als Kühlmittel dient in der Regel Wasser. | ||

== 2 Bauliche Ausführung == | |||

Kühlleitungen werden in die mindestens 18 cm starke Bodenplatte einbetoniert, liegen auf der Bewehrung auf und sind 10 bis 12 cm mit Beton überdeckt. Ihre Verlegung erfolgt in einem Abstand von 35 bis 40 cm. Zum Einsatz kommen PE-Kühlleitungen mit einem Durchmesser von ca. 25 mm. Der Güllekanal sollte eine Tiefe von nicht mehr als 40 cm haben.<gallery mode="slideshow"> | Kühlleitungen werden in die mindestens 18 cm starke Bodenplatte einbetoniert, liegen auf der Bewehrung auf und sind 10 bis 12 cm mit Beton überdeckt. Ihre Verlegung erfolgt in einem Abstand von 35 bis 40 cm. Zum Einsatz kommen PE-Kühlleitungen mit einem Durchmesser von ca. 25 mm. Der Güllekanal sollte eine Tiefe von nicht mehr als 40 cm haben.<gallery mode="slideshow"> | ||

Datei:Kühlleitungen 3D.png|Abb. 1: 3D-Ansicht von Kühlleitungen im Boden des Güllekanals | Datei:Kühlleitungen 3D.png|Abb. 1: 3D-Ansicht von Kühlleitungen im Boden des Güllekanals (© KTBL; K. Neumann) | ||

Datei:Güllekühlung Kühlleitungen 2D Legende.svg|Abb. 2: Beschriftete 2D-Zeichnung von Kühlleitungen im Boden des Güllekanals | Datei:Güllekühlung Kühlleitungen 2D Legende.svg|Abb. 2: Beschriftete 2D-Zeichnung von Kühlleitungen im Boden des Güllekanals (© KTBL; K. Neumann) | ||

</gallery> | </gallery> | ||

Schwimmkühlkörper schwimmen knapp unterhalb der Gülleoberfläche und decken diese nahezu vollständig ab. Für eine gleichmäßige Kühlung sind alle Schwimmkörper eines Güllekanals in Serie zu verbinden und eine Parallelverbindung zwischen den Güllekanälen herzustellen. Die Schwimmkörper bestehen aus Kunststoff oder Metall und müssen beständig gegen Korrosion und etwaige Güllezusätze sein. Weiter sollte die Ausrüstung eine Leckageerkennung und ein Ventil umfassen, das im Falle eines Wasserdruckabfalls in den Schwimmkühlkörpern die Wasserzufuhr unterbricht. Zur Dokumentation der Funktion sollte die Anlage Einrichtungen zum Erfassen und Aufzeichnen der Gülletemperatur zumindest in einzelnen Buchten von Abteilen, der Kühlleistung mit einem Energiezähler und der Betriebsstunden an der Wärmepumpe sowie eine Alarmeinrichtung aufweisen.<gallery mode="slideshow"> | Schwimmkühlkörper schwimmen knapp unterhalb der Gülleoberfläche und decken diese nahezu vollständig ab. Für eine gleichmäßige Kühlung sind alle Schwimmkörper eines Güllekanals in Serie zu verbinden und eine Parallelverbindung zwischen den Güllekanälen herzustellen. Die Schwimmkörper bestehen aus Kunststoff oder Metall und müssen beständig gegen Korrosion und etwaige Güllezusätze sein. Weiter sollte die Ausrüstung eine Leckageerkennung und ein Ventil umfassen, das im Falle eines Wasserdruckabfalls in den Schwimmkühlkörpern die Wasserzufuhr unterbricht. Zur Dokumentation der Funktion sollte die Anlage Einrichtungen zum Erfassen und Aufzeichnen der Gülletemperatur zumindest in einzelnen Buchten von Abteilen, der Kühlleistung mit einem Energiezähler und der Betriebsstunden an der Wärmepumpe sowie eine Alarmeinrichtung aufweisen.<gallery mode="slideshow"> | ||

Datei:Schwimmende Kühlrippen 3D.png|Abb. 3: 3D-Ansicht von Schwimmkühlkörpern im Güllekanal | Datei:Schwimmende Kühlrippen 3D.png|Abb. 3: 3D-Ansicht von Schwimmkühlkörpern im Güllekanal (© KTBL; K. Neumann) | ||

Datei:Güllekühlung schwimmende Kühlrippen 2D Legende.svg|Abb. 4: Beschriftete 2D-Zeichnung von Schwimmkühlkörpern im Güllekanal | Datei:Güllekühlung schwimmende Kühlrippen 2D Legende.svg|Abb. 4: Beschriftete 2D-Zeichnung von Schwimmkühlkörpern im Güllekanal (© KTBL; K. Neumann) | ||

</gallery> | </gallery> | ||

== 3 Managementhinweise == | |||

Zur Minderung der Ammoniakemissionen sollte die Gülleoberfläche auf maximal 15 °C gekühlt werden. Durch eine weitere Temperaturabsenkung können auch Methan- und Geruchsemissionen gemindert werden. | Zur Minderung der Ammoniakemissionen sollte die Gülleoberfläche auf maximal 15 °C gekühlt werden. Durch eine weitere Temperaturabsenkung können auch Methan- und Geruchsemissionen gemindert werden. | ||

Beim Einsatz von Kühlleitungen im Boden wird das Kühlen der Gülle auf eine Temperatur von 5 °C empfohlen, auch deutlicheres Kühlen auf unter 0 °C ist mit entsprechenden Kühlmitteln möglich, mindert jedoch die Effizienz der Wärmepumpe. | Beim Einsatz von Kühlleitungen im Boden wird das Kühlen der Gülle auf eine Temperatur von 5 °C empfohlen, auch deutlicheres Kühlen auf unter 0 °C ist mit entsprechenden Kühlmitteln möglich, mindert jedoch die Effizienz der Wärmepumpe. | ||

Die Spaltenbodenelemente sollten täglich mit einer Schieberentmistung gereinigt werden. Alternativ sollten die Güllekanäle regelmäßig entleert bzw. gespült werden, da die Kühlleistung der Wärmepumpen in der Regel nicht auf große Güllemengen ausgelegt ist. Bei Schwimmkühlkörpern wird die Kühlung der Gülleoberfläche durch die Güllemenge nicht beeinträchtigt, sodass dieses Verfahren auch bei der Lagerung von Gülle unter den Spalten (kein zusätzliches Außenlager) eingesetzt werden kann. Damit die Kühlkörper schwimmen können und Kontakt zur Gülle haben, dürfen die Güllekanäle nicht vollständig geleert werden. | Die Spaltenbodenelemente sollten täglich mit einer Schieberentmistung gereinigt werden. Alternativ sollten die Güllekanäle regelmäßig entleert bzw. gespült werden, da die Kühlleistung der Wärmepumpen in der Regel nicht auf große Güllemengen ausgelegt ist. Bei Schwimmkühlkörpern wird die Kühlung der Gülleoberfläche durch die Güllemenge nicht beeinträchtigt, sodass dieses Verfahren auch bei der Lagerung von Gülle unter den Spalten (kein zusätzliches Außenlager) eingesetzt werden kann. Damit die Kühlkörper schwimmen können und Kontakt zur Gülle haben, dürfen die Güllekanäle nicht vollständig geleert werden. | ||

== 4 Einsatz == | |||

Die Güllekühlung kann in allen Abschnitten der Sauenhaltung, in der Ferkelaufzucht und der Schweinemast eingesetzt werden. Sie eignet sich insbesondere für Betriebe, die die gewonnene Wärme beispielsweise zum Heizen nutzen können. In den Niederlanden besteht unter Einhaltung einiger Vorgaben die Möglichkeit, die Güllekühlung mit Grundwasser vorzunehmen und das Wasser anschließend zurück in den Boden zu leiten. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Entnahme und Rückleitung von Grundwasser möglich ist, ist mit den Behörden vor Ort zu klären. | |||

Kühlleitungen sind für die Nachrüstung weniger geeignet. Schwimmkühlkörper sind hingegen nachrüstbar, können jedoch aufgrund der Schwimmschichtbildung nicht in eingestreuten Ställen eingesetzt werden. | |||

Kühlleitungen sind für die Nachrüstung weniger geeignet. Schwimmkühlkörper sind hingegen nachrüstbar, können jedoch aufgrund der Schwimmschichtbildung nicht in eingestreuten Ställen eingesetzt werden | |||

== Literatur == | |||

ETA-Danmark (2017): Gyllekølings reducerende effekt på ammoniak- og lugtemission. MELT indstilling - Optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Nordhavn, ETA-Danmark, https://mst.dk/media/169086/indstilling-af-gyllekoeling-stalde-med-linespil-mediearkiv.pdf, Zugriff am 14.04.2021 | ETA-Danmark (2017): Gyllekølings reducerende effekt på ammoniak- og lugtemission. MELT indstilling - Optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Nordhavn, ETA-Danmark, https://mst.dk/media/169086/indstilling-af-gyllekoeling-stalde-med-linespil-mediearkiv.pdf, Zugriff am 14.04.2021 | ||

Santonja, G.G.; Geiorgitzikis, K.; Scalet, B.M.; Montobbio, P.; Roudier, S.; Sancho, L.D. (2017): Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control). EUR 28674 EN, Luxembourg, European Union | Santonja, G.G.; Geiorgitzikis, K.; Scalet, B.M.; Montobbio, P.; Roudier, S.; Sancho, L.D. (2017): Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control). EUR 28674 EN, Luxembourg, European Union | ||

[[Kategorie:Emissionsmindernde Maßnahmen Schwein]] | [[Kategorie:Emissionsmindernde Maßnahmen Schwein]] | ||

[[Kategorie:Schwein]] | [[Kategorie:Schwein]] | ||

Aktuelle Version vom 24. November 2024, 11:24 Uhr

Zur Kühlung der Gülle können entweder Kühlleitungen verwendet werden, die in den Boden des Güllekanals einbetoniert werden, oder aber Schwimmkühlkörper, die v. a. die Temperatur an der Gülleoberfläche herabsenken. Die Güllekühlung zählt zu den emissionsmindernden Maßnahmen in der Schweinehaltung und entspricht der besten verfügbaren Technik (BVT) gemäß BVT-Schlussfolgerungen (EU 2017) und dem Stand der Technik nach TA Luft (2021).

Für den Einsatz von Schwimmkühlkörpern in Mastschweineställen wurde in Deutschland im Verbundvorhanden Emissionsminderung Nutztierhaltung (EmiMin) eine Minderung um 47 % bei einer Gülletemperatur von 15 °C gemessen. Die Kühlleitungen wurden in der Ferkelerzeugung eingesetzt und erreichten im Mittel eine Minderung um 30 % über alle Haltungsabschnitte (Abferkel-, Besamungs-, und Wartebereich) bei einer Gülletemperatur von 17 °C. Laut Literatur beträgt die Minderung der Ammoniakemissionen je nach Verfahren und Kühlleistung 30 bis 60 % (ETA-Danmark 2017, Santonja et al. 2017).

1 Funktionsprinzip

Durch das Absenken der Gülletemperatur werden die chemischen Prozesse in der Gülle verlangsamt – es emittiert weniger Ammoniak. Außerdem wird die Aktivität der Mikroorganismen und damit der Abbau der organischen Substanz gemindert. Aus diesem Grund sind durch die Güllekühlung auch geringere Geruchsemissionen zu erwarten.

Es stehen zwei verschiedene Verfahren zum Kühlen der Gülle zur Verfügung: Kühlleitungen (Abb. 1 und 2), die in die Kanalsohle einbetoniert werden, und Schwimmkühlkörper (Abb. 3 und 4), die in der Gülle aufschwimmen. Beide Varianten werden mit einer Wärmepumpe kombiniert, die es ermöglicht, die gewonnene Wärme an anderer Stelle zu nutzen (z. B. zum Heizen der Ställe oder Speicherung in einem Wärmespeicher). Als Kühlmittel dient in der Regel Wasser.

2 Bauliche Ausführung

Kühlleitungen werden in die mindestens 18 cm starke Bodenplatte einbetoniert, liegen auf der Bewehrung auf und sind 10 bis 12 cm mit Beton überdeckt. Ihre Verlegung erfolgt in einem Abstand von 35 bis 40 cm. Zum Einsatz kommen PE-Kühlleitungen mit einem Durchmesser von ca. 25 mm. Der Güllekanal sollte eine Tiefe von nicht mehr als 40 cm haben.

Schwimmkühlkörper schwimmen knapp unterhalb der Gülleoberfläche und decken diese nahezu vollständig ab. Für eine gleichmäßige Kühlung sind alle Schwimmkörper eines Güllekanals in Serie zu verbinden und eine Parallelverbindung zwischen den Güllekanälen herzustellen. Die Schwimmkörper bestehen aus Kunststoff oder Metall und müssen beständig gegen Korrosion und etwaige Güllezusätze sein. Weiter sollte die Ausrüstung eine Leckageerkennung und ein Ventil umfassen, das im Falle eines Wasserdruckabfalls in den Schwimmkühlkörpern die Wasserzufuhr unterbricht. Zur Dokumentation der Funktion sollte die Anlage Einrichtungen zum Erfassen und Aufzeichnen der Gülletemperatur zumindest in einzelnen Buchten von Abteilen, der Kühlleistung mit einem Energiezähler und der Betriebsstunden an der Wärmepumpe sowie eine Alarmeinrichtung aufweisen.

3 Managementhinweise

Zur Minderung der Ammoniakemissionen sollte die Gülleoberfläche auf maximal 15 °C gekühlt werden. Durch eine weitere Temperaturabsenkung können auch Methan- und Geruchsemissionen gemindert werden. Beim Einsatz von Kühlleitungen im Boden wird das Kühlen der Gülle auf eine Temperatur von 5 °C empfohlen, auch deutlicheres Kühlen auf unter 0 °C ist mit entsprechenden Kühlmitteln möglich, mindert jedoch die Effizienz der Wärmepumpe. Die Spaltenbodenelemente sollten täglich mit einer Schieberentmistung gereinigt werden. Alternativ sollten die Güllekanäle regelmäßig entleert bzw. gespült werden, da die Kühlleistung der Wärmepumpen in der Regel nicht auf große Güllemengen ausgelegt ist. Bei Schwimmkühlkörpern wird die Kühlung der Gülleoberfläche durch die Güllemenge nicht beeinträchtigt, sodass dieses Verfahren auch bei der Lagerung von Gülle unter den Spalten (kein zusätzliches Außenlager) eingesetzt werden kann. Damit die Kühlkörper schwimmen können und Kontakt zur Gülle haben, dürfen die Güllekanäle nicht vollständig geleert werden.

4 Einsatz

Die Güllekühlung kann in allen Abschnitten der Sauenhaltung, in der Ferkelaufzucht und der Schweinemast eingesetzt werden. Sie eignet sich insbesondere für Betriebe, die die gewonnene Wärme beispielsweise zum Heizen nutzen können. In den Niederlanden besteht unter Einhaltung einiger Vorgaben die Möglichkeit, die Güllekühlung mit Grundwasser vorzunehmen und das Wasser anschließend zurück in den Boden zu leiten. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Entnahme und Rückleitung von Grundwasser möglich ist, ist mit den Behörden vor Ort zu klären.

Kühlleitungen sind für die Nachrüstung weniger geeignet. Schwimmkühlkörper sind hingegen nachrüstbar, können jedoch aufgrund der Schwimmschichtbildung nicht in eingestreuten Ställen eingesetzt werden.

Literatur

ETA-Danmark (2017): Gyllekølings reducerende effekt på ammoniak- og lugtemission. MELT indstilling - Optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Nordhavn, ETA-Danmark, https://mst.dk/media/169086/indstilling-af-gyllekoeling-stalde-med-linespil-mediearkiv.pdf, Zugriff am 14.04.2021

Santonja, G.G.; Geiorgitzikis, K.; Scalet, B.M.; Montobbio, P.; Roudier, S.; Sancho, L.D. (2017): Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control). EUR 28674 EN, Luxembourg, European Union